而隔壁的日本,作為磁浮領域的先行者,其啟動已久的“中央新干線”磁懸浮項目當前卻遭遇擱淺。其中,東京-名古屋磁懸浮工程2014年上馬,原定2027年通車投入運行,但由于開工以來面臨諸多棘手問題,通車時間已大為推遲。

01

此后,法國、德國和西班牙等國家也陸續建成了高速鐵路,而日本的新干線也在不斷延伸,時速持續提升。1978年鄧小平訪日之際乘坐新干線從東京前往大阪,他的感覺是“快,有催人跑的意思”,他表示中國也需要這樣的鐵路。

日本新干線

其實,早在1962年,即第一條新干線還在緊鑼密鼓地施工階段,日本鐵路工程技術人員就已開始著手新一代高速鐵路項目——磁懸浮的研究。這是名副其實的開工一項、預備下一項。當時的目標就是力爭將從東京到大阪的行車時間控制在1小時左右。

1977年在九州的宮崎縣建立了一條磁懸浮的試驗線,并于1979年在不載客的情況下在該試驗線上磁懸浮樣車跑出了517公里的超高時速,1987年在載客情況下時速也超過了400公里。

1990年,在東京附近的山梨縣重新建立了42.8公里的試驗線,該試驗線將成為東京至大阪磁懸浮線路的一部分。1997年在該試驗線建成9個月后,就跑出了550公里的時速,兩年后在載客情況下車速也達到了552公里。2003年這一速度又提升至581公里,這是人類有史以來在地面行進的最高速度。此后,兩輛磁懸浮列車在交匯時也達到了513公里的時速。

2007年,日本東海鐵路公司(管轄東京至大阪的新干線以及本州中部8個縣的普速鐵路)開始向國土交通省申請上馬磁懸浮工程。2011年5月,國土交通省批復了這一項目,并將其命名為“中央新干線”,區間是東京至大阪,列車采用超導磁懸浮方式,計劃時速為505公里,預計全程運行時間為67分鐘,項目預算是90300億日元。

之所以稱之為“中央新干線”,是因為目前東京至大阪的新干線為了避開山脈,只能舍近求遠,沿著海邊的平緩地帶前行。但磁懸浮的速度更快,轉彎半徑更大,所以必須盡可能走直線,這樣就只能在崇山峻嶺中穿行,該項目的隧道占比達86%。目前東京至大阪的新干線距離是515公里,而中央新干線全程僅為438公里。

經過環評等一系列相關手續后,“中央新干線”項目于2014年底全面開工。

考慮到一次建成東京至大阪的磁懸浮項目工程量太大,投資也過于龐大,所以只能分期進行,先開工東京至名古屋段(286公里)。這么做,一方面可以積累經驗,另一方面在東京至名古屋段投入運行后,可通過營業收入繼續開展名古屋至大阪區間的建設。

開工當初的計劃是:2027年東京至名古屋段通車,然后續建名古屋至大阪段,這一區間預計在2045年通車。當時日本將該此視為日本在21世紀唯一的超大型基礎設施建設項目,全國上下對此寄予厚望。

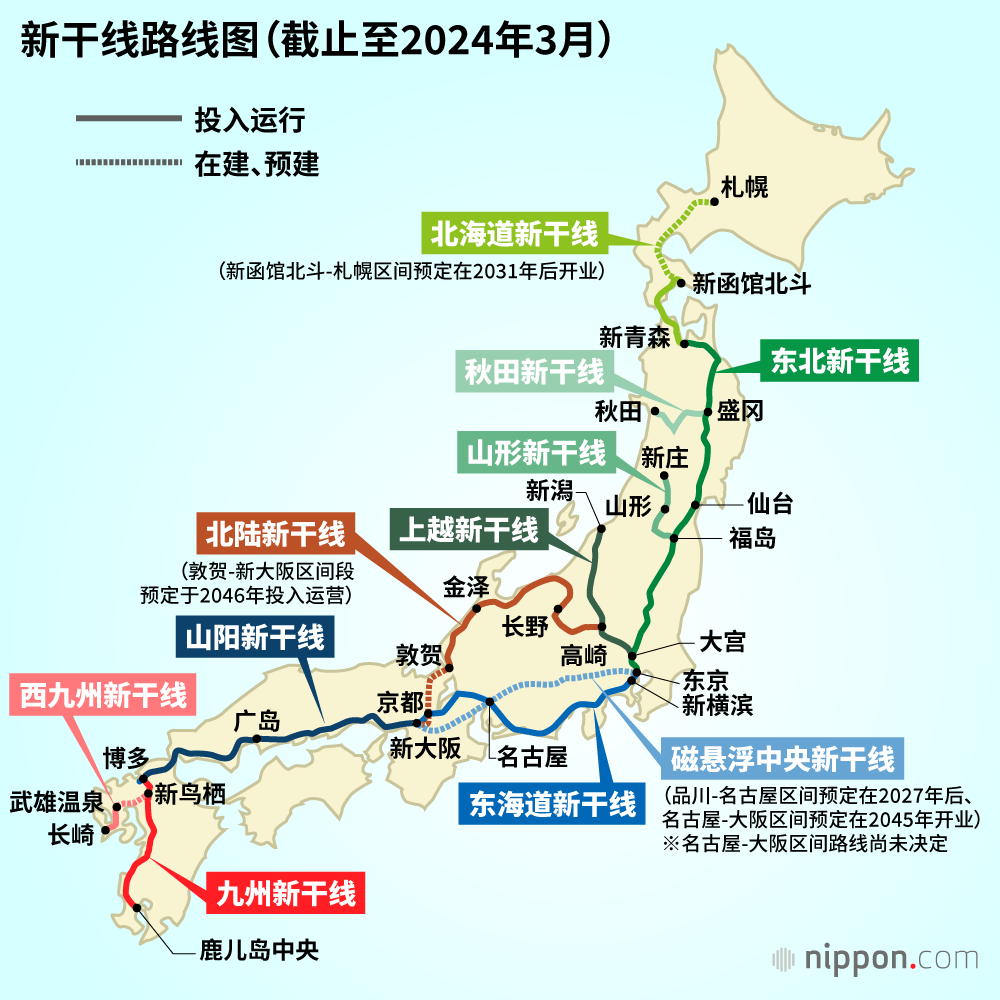

截至2024年3月,日本新干線路線圖

除此以外,連接本州和北海道的青函隧道,也是一項超級工程。該隧道全長53.85公里,1971年開工,直到1988年才建成。在2016年瑞士圣哥達隧道建成以前,該隧道的長度一直在全世界居于首位。當年高倉健、吉永小百合和三浦友和等眾多影星合演的影片《海峽》,就是講述該隧道的建設——盡管該隧道是在影片上映6年后才通車的。

另外,連接本州和四國的三座大橋,也均可列入超級工程名錄。這三座大橋分別于1975年至1976年期間開工,在1988年至1999年間相繼通車。其中的明石海峽大橋于1998年建成投入運行,至今仍是全球名列榜首的懸索橋(主跨1991米)。

隨著日本經濟的持續衰退,日本的工程建設也早已不復當年的勢頭。

時至今日,磁懸浮項目開工快10年了,項目進展實在是乏善可陳,各種問題一大堆。此前建設方已宣布,東京至名古屋區間的通車時間將推遲至2037年,而項目預算卻從原先的5.5萬億日元猛增至7萬億日元。

該項目當下最大的攔路虎,就是線路所經過的靜岡縣政府始終拒絕同意開工。

此項目在南阿爾卑斯山要開挖一條25公里長的隧道,分別途徑山梨縣、靜岡縣和長野縣。其中在靜岡縣要穿過一條一級河流大井川,這條河是當地11個市、町居民的水源,而磁懸浮的穿越,將使該河供水量每秒減少2立方米。由于大旱,2017年當地曾連續80天限制居民生活用水。如果因磁懸浮工程而使水量下降的話,當地顯然無法接受。

盡管承擔該項目的建設方東海公司通過另挖一條水渠可使60%的河水回流,但當地要求百分百回流。靜岡縣知事此前曾發話:如不能確保河水完全回流,就必須改變路線。由于該隧道的山梨縣和長野縣部分均已開工,改線路根本沒有可行性。

多年來在這一問題上堅決不為所動的知事此前終于卸任了,新當選的知事雖然表態支持該項目,但對該項目在該縣區間所涉及的環境問題表示,將“逐一尋求現實的解決方案”——什么是“現實的解決方案”?這一表述顯然有很大玄機。該區間的工程究竟何時能夠開工,只有天曉得。這一項目因此已耽擱了如此之久,建設方對此幾乎是欲哭無淚。

而截至2023年底,“中央新干線”項目幾乎在所有區間都出現了明顯的脫期狀況。

例如,在起點東京的北品川工區,9200米區間迄今為止才開挖了124米,其間工程兩度出現中斷狀況,目前仍是如此。

在神奈川縣工區,各區間均有1至3年的延緩,個別區間去年夏天才開挖;其中一條11.8公里的隧道才挖了166米,另外兩條隧道(分別為4.2公里和1.2公里)也才分別掘進了133米和37米!還有個別區間連征地手續都尚未完成。至于神奈川車站工程,至今尚未簽署合同,當然也就無法開工。

在山梨縣區間,總算有一條710米的隧道開通了,但另一條8600米的隧道才推進了1/8。在該縣的區間內,有一座大橋共需建675座橋墩,但迄今為止還有600座尚未開工,計劃建于該縣的車輛基地則連測繪工作也尚未開展,開工就不知是什么時候了。同樣,山梨縣車站也沒有開工。

至于靜岡縣區間,由于上述原因,工程完全處于停頓狀態,至今只建了一條施工便道。

在長野縣區間,長8.4公里的南阿爾卑斯山隧道只掘進了1260米,另一條15.3公里的隧道也才推進了6.5%,還有一條3.3公里的隧道根本沒開工,中央阿爾卑斯山隧道(4.9公里)才開挖了400米。至于相關的大橋,目前仍在設計階段,開工不知是猴年馬月。長野縣車站目前仍處于籌備階段,由于當地的土地所有人拒絕轉讓土地,所以無法入場施工。

岐阜縣共有25個區間,其中居然有13個尚未開工,其中3座隧道分別還需要4~5年施工期。

愛知縣區間中的一條隧道如果分兩段同時開始掘進的話,仍分別需要5年和7年工期。

由于整個工程中的許多項目目前仍處于扯皮狀態,有些在走法律途徑,因此即便很快能通過法院裁決完成相關征地手續并立即開工,許多項目的預定完工日期都在10年左右。也因此,目前建設方所表態的“2034年通車”這一承諾能否兌現,就只有天曉得了。

磁懸浮中央新干線路線圖

按計劃,通車后通過運營收入爭取先償還2萬億日元的貸款,再繼續名古屋-大阪區間的工程,否則工程方根本無力承擔沉重的利息負擔。

另外通車后,東京至名古屋區間會有足夠的客流量嗎?因為最大客流量在東京和大阪之間,到底會有多少乘客愿意從東京先坐磁懸浮到名古屋,再換乘既有的新干線繼續前往大阪?如此一番折騰,時間上雖然會有所縮短,但磁懸浮的名古屋站設在地下,而新干線車站在地面上,換乘并非那么快捷。如果這段區間通車后客流量上不去,那預計的運營收入就要打上很大的問號了。此外,每年運行費需要3080億日元,設備更新費年均也需1210億日元。

據行家估計,東京-名古屋區間肯定會出現虧損,理想的工程方案是一次性建成東京-大阪區間,這樣才可望通過運營收入來償還貸款。

但即便東京-大阪區間全線通車,還會產生新問題:新干線客流量將大幅下降。據悉,為了讓已運行半個多世紀的新干線更新設備,新干線將全面升級。但實際上新干線路軌不需要更換,而目前正在按計劃大規模維修保養,如此形成“堤內損失堤外補”的局面是否經濟,很多人提出質疑。

此外,還有工程的地質風險問題。因為磁懸浮所穿越的日本南阿爾卑斯山(山梨縣和長野縣之間)地區,位于中央斷層帶上,許多斷層至今仍處在地質活躍期。由于磁懸浮列車所經過的區間,沒有貨運鐵路線路,一旦發生地質災害,根本無法通過鐵路運入搶險設備,這又是個很大的隱患。

因為磁懸浮列車多數區間走地下,開挖隧道所產生的大量渣土堆放何處,也成了相當棘手的難題。當年僅為修建42公里試驗線,所產生的500萬立方米渣土就困擾了建設方很久;如今東京-名古屋區間估計將產生5680萬立方米巨量渣土,這相當于在一條3000米長、60米寬的跑道上堆砌31米高度的渣土,哪里能承受如此巨量的渣土?為此,東海鐵路公司想方設法。例如在用渣土將地基墊高5米的基礎上,承諾為一所小學修建網球場和體育館,此舉可解決300萬立方米渣土出路,但需要增加35億日元開支。

為了確保如期完工,東海鐵路公司只能是盡可能用錢來解決問題。前面提及的靜岡縣大井川的河水回流問題,經公司與靜岡縣協商,由雙方共同推動該項目進展,包括一條長達3.7公里的隧道建設費用由公司全額負擔,建設方因此又多支出140億日元。

眼看一再冒出預算外開支,業主不得不從嚴掌握。例如在磁懸浮車輛問題上,三菱重工是日本生產鐵路車輛的領軍企業,由于東海公司壓價太狠,雙方怎么都談不攏,致使三菱重工無奈退出。

2017年12月,日本主要建筑公司大林組與大成建設、鹿島建設、清水建設等四家企業因涉嫌在該項目投標過程中串標,妨礙公平競爭,被東京地方法院立案調查,大林組老總為此引咎辭職。

如今,不僅日本經濟長期欲振乏力,其工程建設也相應出現了各種匪夷所思的怪相。這一點,不出人意料。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...