項目建設是支撐海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的需要;是為 “國際旅游島”建設提供支持的需要;是提高粵海鐵路輪渡運輸能力,增強粵海鐵路輪渡市場競爭力的需要。

本項目已由《國鐵集團關于粵海鐵路南北兩港設施改造工程可行性研究報告的批復》(鐵發改函〔2021)543號)核準建設。

1、項目背景

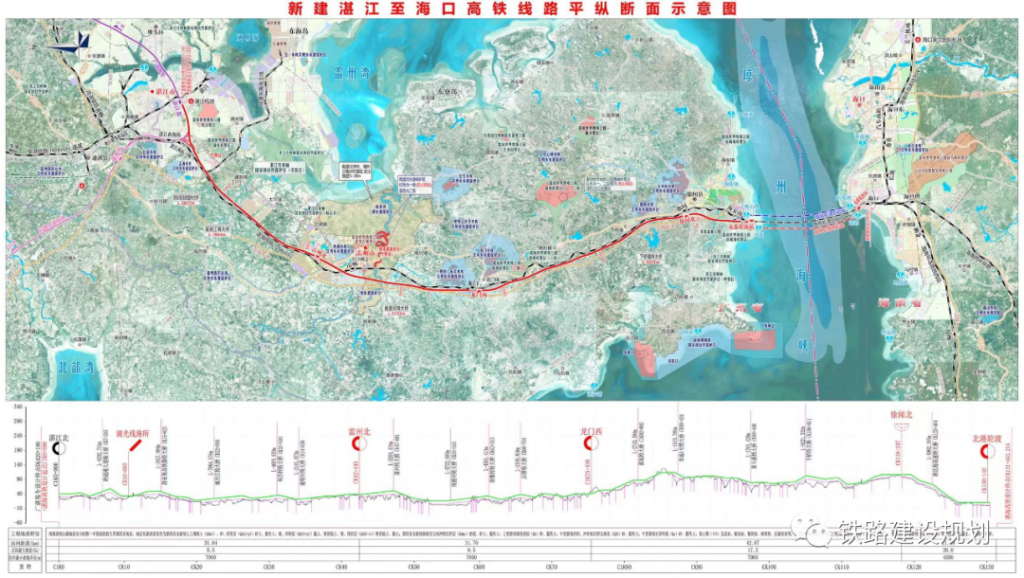

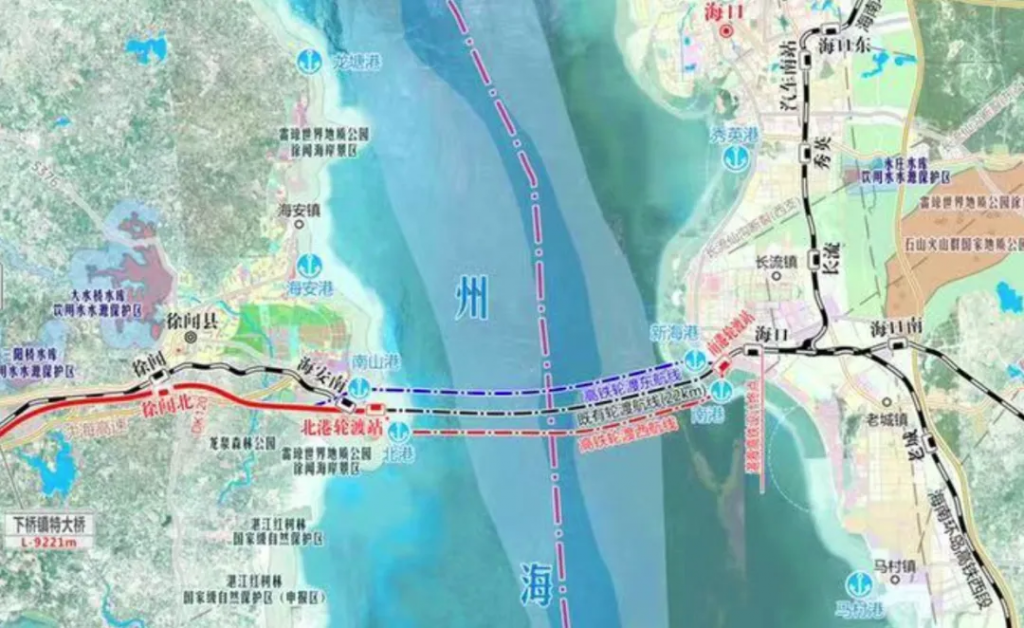

粵海鐵路為我國第一條跨海鐵路,通過“兩線一渡”的運輸模式,利用鐵路輪渡將海南島和大陸鐵路網連通,納入全國鐵路網絡。

粵海鐵路輪渡主要由“兩港四船”組成,即南、北港和“粵海鐵1、2、3、4號”四艘客滾船。主要承擔著瓊州海峽旅客、汽車和貨物列車運輸,海上航行距離12.5海里。

粵海鐵路北港及南港碼頭

目前日運營能力28單航次。隨著瓊州海峽客貨運量的不斷增長,粵海鐵路輪渡客貨運輸能力接近飽和。

隨著時間推移,受港口航運設施設備所限,既有粵海鐵路輪渡運能小、耗時長、出行體驗滿意度相對較低。尤其普速旅客列車過海的矛盾日益突出,主要體現在以下幾方面:

(1)普速旅客列車在到達南北兩港后,均需進行解編或重聯作業后方能登船過海,耗費大量時間,降低出行效率。

(2)列車在解編重聯作業過程中無空調,旅客出行乘坐體驗感差。

(3)旅客對出行景觀體驗需求日益提升,現狀過海方式中旅客封閉在列車車體及船艙中,整個過海過程中無海洋景觀體驗。

(4)淡季時,普速旅客列車上座率較低,但仍需來回重復運載機車車輛跨越海峽,造成大量人員、設備及能源的浪費。

(5)內陸與海島之間貨運需求也相應提升。但現狀粵海鐵路港口能力已經飽和,如不取消普速旅客列車過海,則無法滿足貨運量增長的需求。

(6)隨著國內外環境變化及疫情影響,進出島滾裝小汽車、貨車需求量大幅提升,但普速列車過海占用大量船艙空間,導致無法進一步提升粵海輪渡滾裝能力。

因此,迫切地需要提出普速旅客列車不過海,乘客換乘輪渡過海的方案,從而提升旅客過海效率及體驗,滿足日益增長的貨運及滾裝需求,提升運營單位效益。

2、工程概況

(1)南北港碼頭泊位維持既有不變

北港,在海安南站到發場東側與北港泊位之間按接發普速客車增設客車到發場,設到發兼存車線2條,島式站臺一座500m×9m×1.25m,將既有到發場東側4條到發線改為客車正線及2條客車整備線、1條客車存車線,西側還建貨車到發線4條,車場咽喉區作相應改建。

南港,在海口站到發場與南港泊位之間按接發動車增設客車到發場,設到發線2條,島式站臺一座230m×9m×1.25m。海口站維持既有規模不變,北端咽喉區作相應改建,北港車場維持既有內燃牽引不變,南港新增到發線及相關進路按電化要求設置。

(2)北港在輪渡碼頭北側設置封閉式旅客中轉集散廳1600平方米及站臺間連廊,站臺配置電瓶擺渡車,南港在輪渡碼頭南側設置封閉式旅客中轉集散廳1600平方米及站臺間連廊,并增設相關閘機等設施滿足少量非車船換乘旅客進出條件。

集散廳及連廊設置通風空調系統。根據客運組織需求設置閘機、廣播、視頻等客服設施,北港根據實際辦理旅客列車情況。設置乘務員間休相關設施。南港利用海口站既有設施。

3、服務內容

全面承擔粵海鐵路南北兩港設施改造工程中北港部分工程范圍的施工圖審核(含房屋建筑施工圖合規性、地基基礎和結構安全性、消防安全性、人防工程防護安全性、節能及綠色建筑等專項審查及住建部門圖審合格證辦理)、設備和材料數量審核、用地及拆遷審核、三電遷改數量審核、施工圖預算審核、重大變更設計施工圖審核等,相應編制施工圖審核報告。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...