摘要:以上海浦東國際機場旅客捷運系統為例,分析了機場旅客捷運系統在運營管理、維護管理和空港管理方面的特點,針對這些特點,提出了機場旅客捷運系統的維保工作優化措施:劃設岔區管控區、采用可視化接地系統和優化工器具配置方式。實際應用結果表明,所提優化措施可提高機場捷運旅客系統維保檢修作業的安全性和效率。

關鍵詞:?機場捷運系統? 維修保養? 空側區域? 岔區管控

為提高機場旅客周轉效率,增加機場旅客吞吐量,世界各大機場正逐步從擺渡車這一單一旅客運輸模式向以捷運系統為主、擺渡車為輔的雙重運輸模式過渡。上海浦東國際機場旅客捷運系統(以下簡稱“捷運系統”)于2019年9月開通運營,捷運系統的開通大大緩解了擺渡車的壓力,減少了旅客在機場內部的通行時間,提高了旅客出行的舒適度。作為城市軌道交通系統的一部分,捷運系統與地鐵相比,所處區域、運營模式和乘車旅客屬性都有很大差異。本文介紹了提升捷運系統維保安全性和效率的優化措施。

1 捷運系統現狀

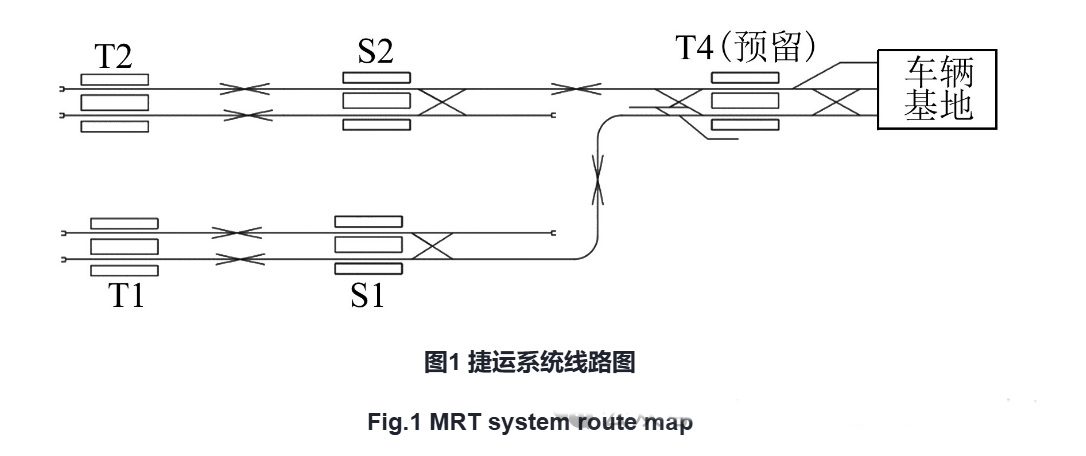

捷運系統是上海浦東國際機場內部出發與到達旅客的運輸系統,是機場空側航站樓至衛星廳之間的客流主通道,提供衛星廳到發旅客的運輸服務,共設T1航站樓站、S1衛星廳站、T2航站樓站、S2衛星廳站和預留T4航站樓站5座車站,并設一座車輛基地,其線路圖如圖1所示。捷運系統分東線和西線獨立運營,其中東線連接T2航站樓站和S2衛星廳站,西線連接T1航站樓站和S1衛星廳站,東線與西線分別通過聯絡線經T4航站樓站接車輛基地。

捷運系統采用鋼輪鋼軌制式,列車采用4節編組(A型車輛),最高運行速度80 km/h; 其牽引供電制式,正線采用DC 1 500 V接觸軌(第三軌)方式,車輛基地內采用架空式接觸網;其信號系統采用完整的CBTC(基于通信列車控制)的ATC(列車自動控制)系統。

按照機場國際到達旅客與國際出發旅客相分離、國際與國內旅客相分離的原則,結合列車編組形式及列車運行交路,捷運系統T1航站樓站、S1衛星廳站、T2航站樓站和S2衛星廳站均采用“一島兩側”式站臺布置形式,站臺中部均設置玻璃隔斷門,以區分國際旅客區域與國內旅客區域,確保國內旅客和國際旅客不混流。正常運營模式下,旅客從島式站臺上客,側式站臺下客,如有國際反流旅客,則可通過國際側式站臺登乘列車回流倉進行反流。

2 捷運系統主要特點

1) 運營管理特點:由于機場客流的特殊性,捷運系統采用晝夜不間斷的運營模式。考慮到夜間客流較少且區間設備需要預留維保檢修作業窗口時間,所以捷運系統分為日間(6:00-24:00)運營及夜間(0:00-6:00)運營兩種模式。在日間運營期間,航站樓與衛星廳間采用雙線穿梭運營模式,東西線共4條線路同時投入運營;在夜間運營期間,航站樓與衛星廳間采用單線穿梭運營模式,東西線各投入1條線路進行運營,各剩余1條線路做維保檢修施工作業。

2) 維護管理特點:夜間運營模式下,東西線停運線路的相鄰線路均為正常運營線路,由于東西線的停運線路與運營線路間均存在站后岔區交匯點,且在岔區內兩條線路間無物理隔離,故人員可通過岔區在停運線路及運營線路間走行,而捷運系統采用第三軌授電,運營線路的第三軌為帶電狀態,如人員不慎進入,有觸電危險。其他城市軌道交通制式的人工作業區間和運營區間須滿足“一站一區間”的安全防護距離,但由于捷運系統車站布置的特殊性,檢修作業施工無法滿足上述要求。基于上述原因,在夜間運營期間,對東西線停運線路進行區間設備維保檢修作業時,如無可靠的管控措施,會危及施工人員的人身安全,存在極大隱患。

3) 空港管理特點:機場區域劃分為空側和陸側兩個管理區域。相對于陸側區域,空側區域內包含航空器活動區域及保障機場正常運作的相關重要設施,管理要求更為嚴格。空側區域內,工器具的進出需要至少提前3 d向管理部門進行申報,經審批后,方可憑借審批文件進出;攜帶工器具進出時,要按指定路線行走,還須經過層層安檢,逐一進行清點。同時,在航站樓與衛星廳的國內旅客區域和國際旅客區域存在物理隔離,工作人員無法攜帶工器具跨區進行施工作業捷運系統的車站、區間及車輛基地均處于機場空側區域內,因此,在維保檢修作業時,存在工器具頻繁和大批量使用的需求,如果按照傳統的每個車站或工區工器具集中存放管理以及檢修作業時大批量工具同時入軌的施工作業模式,需要進行繁瑣的報備審批以及進出空側區域時工器具逐一清點流程,會極大地影響車站及區間設備維保作業的效率。

3 捷運系統維保工作優化措施

3.1 劃設岔區管控區

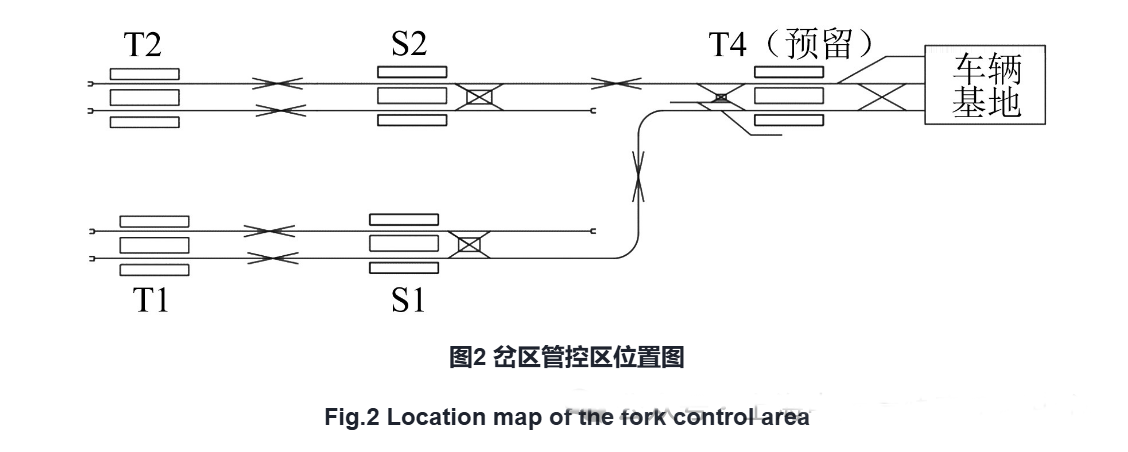

為保障夜間施工檢修人員安全,防止人員在停運線路施工時因不慎誤入運營線路區段而造成人員傷亡,在S1衛星廳站岔區、S2衛星廳站岔區及預留T4航站樓站岔區分別設立岔區管控區(見圖2)。岔區管控區并非指在岔區內對停運線路和運營線路進行物理隔離,而是采用“以線代墻”的方式,在岔區內劃線做為既有建筑結構延伸,從而形成的一個封閉區域。該區域不侵入區間線路限界,作為單獨的管控區域,獨立于兩條區間線路區域之外,從而達到在空間上隔離停運線路和運營線路的目的。在施工管理上,將岔區管控區作為獨立的施工區域進行申報,僅包含停運線路的維保檢修施工,嚴禁作業人員擅自進入岔區管控區,對于包含岔區管控區的施工,嚴禁人員越過岔區管控區范圍。作為對現場停運線路和運營線路的空間隔離以及對施工區域人員走行范圍的管控,劃分岔區管控區是可靠的管控措施,可有效防止誤入運營線路的隱患,保障施工人員的人身安全。

3.2 采用可視化接地系統

采用第三軌授電方式的城市軌道交通線路,在夜間進行區間施工作業時,目前普遍采用的是停電后在檢修區段供電分區兩端驗電并掛拆接地線的方式作為安全技術措施,以保障現場人員及供電設備安全。該模式費時費力,人工操作復雜,易因人為操作失誤產生安全事故,且一次施工中掛拆接地線需30 min左右時間,很大程度上占用了寶貴的天窗時間資源。在捷運系統的夜間檢修施工中,往往有跨越多個供電區段的施工,如采用掛設接地線的安全技術措施,需要多根接地線,并且由于岔區管控區這一特殊施工區域的存在,接地線的掛設位置更為復雜。所以,如何能夠安全高效地完成接地線的掛拆,這一點對于維保工作優化而言有著重要意義,可視化接地系統的采用可以很好地滿足這一要求。

與人工接掛地線相比,可視化接地系統具有效率高、可視化程度高、誤操作風險低的特點。該系統采用接地隔離開關替代傳統人工接地線,通過網絡、通信、自動化、儀表等技術實現了接地開關遠程可視化監控和操作。可通過在中央控制中心直接操控,完成運營線路站后區段的接地線掛拆,可有效消除在岔區管控區中人工掛拆接地線的風險,為作業人員提供安全保障。

3.3 優化工器具配置方式

車站內的設備主要為供電、通號和機電等專業的設備,考慮到設備檢修效率及故障響應時間,維保人員應在15 min內攜帶工器具到達現場,因此工器具配備應結合車站設備用房及駐站人員點位進行優化布置。同時,考慮到部分工器具在滿足列車攜帶尺寸要求下,可在T1航站樓站和S1衛星廳站、T2航站樓站和S2衛星廳站相同屬性區域內共用,不滿足列車攜帶尺寸要求的工器具應在每個車站予以單獨配備,故在車站區域內應至少配備4套工器具。工器具配備點應優先選擇有人值守的機房,困難情況下,可選擇在車站區域的端頭門外設立單獨的工具箱。

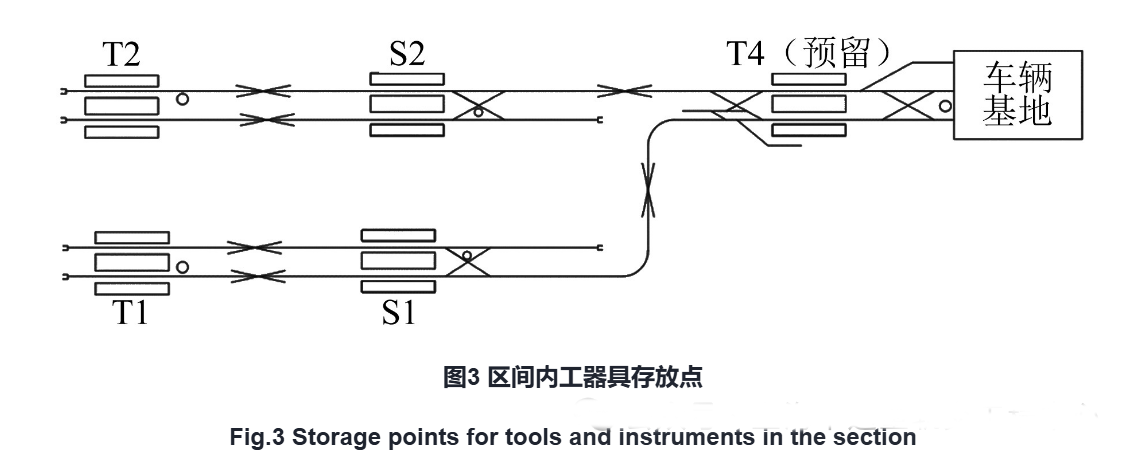

對于區間設備的檢修,供電、通號、機電等專業維保人員可利用車站內有工器具配備點位的優勢,在夜間施工時,通過車站直接進入軌行區進行檢修作業。工務專業在區間內設置工器具存放點,在S1衛星廳站及S2衛星廳站的岔區管控區內設立工具箱,這種配置方式可同時兼顧T1航站樓站—S1衛星廳站及T2航站樓站—S2衛星廳站的4條線路;考慮到施工的便捷性及配備上應留有冗余,結合區間內線路工況,在T2航站樓站和T1航站樓站范圍內的東左線及西右線上配置工具箱即可滿足多點位入軌的施工需求;考慮到S1衛星廳站、S2衛星廳站至車輛基地區間線路較長的特點,在線路的敞開端區域設立1個工具箱,作為工器具存放點。如其他專業車站工器具存放點條件有限,也可在以上區間工具點進行存放。通過車站工器具存放點及以上5處區間內工器具存放點(見圖3)的設置,可以兼顧全線所有區間線路設備工器具使用需求。

列車檢修主要在車輛基地。為應對列車在正線的檢修需求,可利用列車司機室的空間,在列車兩端的司機室各配備1套小型常用工器具;如司機室空間不足,可利用車站區域設備用房內或者端頭門外區域配備常用工器具。

除此之外,在車輛基地內,應配備涵蓋所有設備檢修的工器具,既滿足車輛檢修需求,同時可作為存量安全冗余,以及滿足應急搶險需求。通過以上措施,可以充分滿足維保作業中對工器具的需求,提高施工作業的效率,同時可避免空側區域內大量工器具的攜入攜出。

4 結語

機場內的捷運系統在國內尚屬新生事物,雖然與其他城市軌道交通制式有一定的相似性,但在運營管理、維護管理和空港管理上存在差異。針對由這些差異造成的維護作業不便,可以采用劃設岔區管控區、選用可視化接地系統、優化工器具配置方式等措施予以解決。在運營管理上,上述措施操作簡單、使用方便、可靠性高,已經在捷運系統實際使用,兼顧了維保檢修作業的安全性和效率,效果良好。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...