7月15日晚10點起,位于南京鼓樓區的惠民大道高架啟動拆除,預計一個半月后,這條穿行于下關獅子山、世茂濱江等城市地標間長達20多年的高架橋,將永久消失于城市改造的滾滾洪流中,成為南京市民的一段回憶,取而代之的是即將開建的建寧西路過江隧道地下互通立交。預計3年后,從這里驅車下穿隧道,可一步抵達江北核心區,隔著茫茫大江相望的下關濱江商貿區和江北新城,從此將無縫銜接。

目前,南京已建成和在建17條過江橋隧到江北,但從老城核心區和長江主航道架橋建隧到江北,除了大橋,就是建寧西路隧道。下關百年商埠和重要歷史建筑集聚地,南京為何從這里選址到江北,還要把惠民大道拆除建隧道,城市究竟需要多少過江通道才能滿足跨江交通?記者采訪了有關各方。

從老城過江,串聯江北核心區

明知山有虎,偏向虎山行。南京選擇在建寧西路建隧道過江,并不惜拆除已通行20多年的惠民大道高架與之在地下銜接,是因為這條隧道對于完善南京過江交通體系、疏解大橋車輛有不可替代的作用。

“建設建寧西路隧道首先是為了給大橋減壓,為南京激增的過江交通量承壓。”南京市公安局交管局秩序大隊副大隊長殷秋敏介紹,目前主城段到江北的幾座橋隧,都已屆超飽和狀態:應天大街隧道(長江隧道)日均通行量約9.38萬輛,定淮門隧道(揚子江隧道)日均通行量約9.71萬輛,江心洲大橋日均通行量約8.18萬輛,維修改造后的長江大橋本來為了給兩條隧道疏堵的,恢復通車3年日均通行量漲到9.25萬輛。

南京長江大橋是著名地標、文保建筑,兩邊已通車和在建的緯三路、和燕路過江隧道距離較遠,能夠為之直接分流的,就是建寧西路隧道。南京市資源規劃局市政處處長陳燕平介紹說,建寧西路隧道建成后不僅能有效為大橋分流,還和緯三路隧道一道,如同江南伸出的“雙臂”,一左一右把江北核心區攬入主城懷抱;建寧西路隧道出江北后先后連通浦口火車站和規劃中的南京北站,江南則連接南京西站和南京火車站,成為一條“車站專線”,連綴綿亙百余年的四座車站,開車走一趟,閱盡南京百年鐵路交通史。

南京下關是老城唯一瀕臨長江主航道的江段,如今正在建設濱江商貿區,而江北核心區也在規劃建設一批地標大樓。陳燕平由此暢想,老下關和江北核心區隔江相望,未來將形成雙峰并峙的南京長江天際線,江岸高樓相望,江下車流滾滾,背后是百里老山和獅子山閱江樓,將形成長江南京段最為震撼的天際線,成為南京擁江發展最好的佐證。

但從用地局促的下關建通道到江北,“代價”是對江南路網重新梳理。陳燕平介紹說,和大橋相比,隧道沒有凈空要求,兩邊無需高架連接,而且對地面空間、文保建筑很好保護。由于老下關歷史建筑眾多,而建寧路不具快速化改造條件,要讓江北洶涌而來的車流駛上江南快速外環,只能對惠民大道高架拆除改造。

打通視覺廊道,帶動老下關振興

惠民大道高架改造,能否像當年南京城西干道改造一樣達到疏導交通、保護景觀效果?華設設計集團綜合規劃研究院副院長魏海磊介紹,建寧西路過江通道建成通車對于促進南京擁江融合發展、完善城市交通體系具有積極意義。“一方面,通道直接連通江北新區核心區和鼓樓濱江板塊,遠端連通河西、鐵北片區,可有力助推兩岸要素資源交融,帶動毗鄰區域協同發展;另一方面,推動完善城市快速路網體系,通道及連接線串聯井字內環、快速外環和江北快速路網,進一步優化過江交通布局。”

“建寧西路江南連接線隧道最深處下挖30米深,4層地下結構,因場地有限,甚至設計了上下層的匝道,施工堪稱螺螄殼里做道場。”南京城建隧橋智慧管理有限公司董事長周永軍介紹,惠民大道高架拆除后,將實施建寧西路過江通道江南連接線建設,通過“快接快”方式將過江車流引導到江南快速外環的揚子江大道、幕府西路,整個工程計劃于2025年建成通車。

規劃專家介紹,建寧西路過江通道及江南連接線建設后,可以更加完善城市快速路網體系,把老城井字內環連上快速外環并打通江北快速路網,使得南京快速路網體系覆蓋江南江北,在快速路網上實現了江南江北一體;原來主城路網到此就“斷頭”的下關,反而成了江南江北交通節點,加上同期建設的地鐵五號線、九號線,以及下關濱江商務區內部路網,在建成后將極大改善片區交通設施;而在地下設置互通立交,可以釋放地面空間資源,打通視覺廊道,使濱江片區自然、人文景觀通透輝映,有力提升片區價值。

當然,建寧西路隧道開建的“序曲”——惠民大道高架拆除,讓城市頗費周章。周永軍告訴記者,此次1300多米的橋體拆除工程將力爭于8月底完成,時長45天左右。9月起,惠民大道上開始建設建寧西路過江通道江南連接線地下互通節點。

鼓樓區副區長陳海濤介紹,鼓樓區將以此施工為契機,全力打通片區南北主通道,盡快建成下關大街(中山北路龍江路),啟動實施江邊路環境綜合整治工程和龍江路一期道路工程等項目,進一步串聯片區歷史人文自然景觀,助力破解城北出行瓶頸。

緩解過江難,橋隧和軌道“并舉”

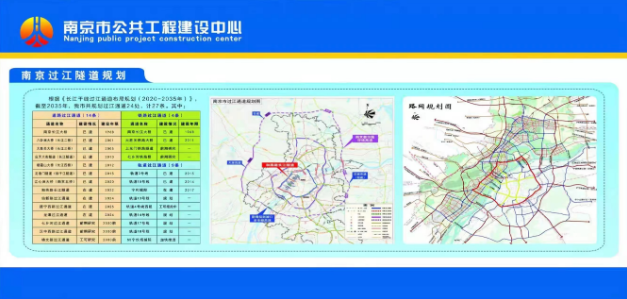

加上建寧西路隧道,南京市域已擁有10處12條過江通道,在建5條。作為我省唯一擁江發展的城市,長江南京段總共規劃了25處28條過江通道,建成和在建數均居全省第一。

然而一個顯見的事實,隨著江北新區開發、往來交通增加,不斷增密的過江橋隧,難以滿足與日俱增的跨江交通量。如此增加過江通道意義何在?

對此陳燕平解釋說,跨江路網的結構性問題必須解決、路網體系理應完善,因此連接市域快速路網體系、解決長距離過江穿城交通的跨江橋隧,是應該建起來的。但是城市交通不能把“寶”押在小汽車上,過江交通也是如此,解決辦法一方面是江北產城融合、自成中心,真正按照“新主城”建設宜居宜業新區,減少對老城的依賴,另一方面是盡量通過地鐵解決市民日常出行,需知軌道才是城市交通排洪走廊。

對此,江蘇省設計大師、南京市城市與交通規劃設計研究院股份有限公司董事長楊濤稱,江北新區自2015年6月獲批國家級新區以來,進入跨越式發展階段,跨江交通問題也再次成為政府和百姓關注的熱點,建寧西路過江通道建成后,對現有的長江大橋、定淮門隧道、應天大街隧道、江心洲大橋等橋隧車流短期內可以起到一定的分流作用。但從長期來看,跨江交通發展和解決還是要依賴大容量軌道交通。

“我們的研究是,一條軌道交通過江通道的運輸能力可抵得上多條道路過江通道。和橋隧相比,軌道性價比要高得多!”楊濤估算,惠民大道高架的拆除,加上地下互通立交和南北向隧道的建設,投資量至少在100億元以上。而同樣尺度的軌道交通過江隧道,只需要50億元左右就夠了。楊濤呼吁,要加快推進南京地鐵4號線二期、13號線、18號線建設。此外,還要加快地鐵11號線建設,盡快促成江北的軌道交通網形成“四縱一橫、南北串聯、網絡化運營”的格局,“這些軌道交通建成后,至少在20年內可滿足江北地區居民的跨江出行需求。”

南京市公安局交管局秩序大隊警務技術二級主任畢衍蒙也認為:“不管從建設成本、交通容量,還是城市節能減排等方面來說,軌道交通都有較大的優勢。”以小汽車平均載客1.5人算,南京已通車的橋隧總計每天過江約40萬輛小汽車,交通量約為60萬人次,加起來還不如南京地鐵3號線。“可是目前的地鐵3號線太擁擠了,乘客都擠不上去,應該優先建設新的地鐵線路,打通跨江交通堵點。”畢衍蒙說。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...