超前預報設備探測信息的解讀一直是困擾隧道建設的一個難題。如果沒有及時發現隧道前方的富水破碎帶,就會導致隧道后續支護設置不合理,嚴重時會引起圍巖垮塌、變形,嚴重影響施工質量。

文馬高速和文麻高速作為云南省“十三五”交通規劃的重點項目,共有隧道28座,總長26.8公里。項目沿線地質復雜,圍巖破碎,巖溶廣布,如何精準探測富水破碎帶分布,成了二航局項目總工李赤謀時刻思考的問題。通過地質雷達進行探測成效固然很好,但是,探測波形圖像需要專業解析,單靠現場工程人員的經驗判斷,不僅工作量大、速度慢,結果的準確性也難以保證。如何開發一款自動化地質雷達圖像解譯系統,精準探測富水破碎帶區域分布,成為項目技術人員亟需攻克的難題。

如何辨別圖像特征,進行自動化解譯是研發路上的一大難關。“既然是給隧道內部做解析,我們是否可以借鑒醫學上的電子計算機斷層掃描(CT)圖像識別技術呢?”袁青的一句話點醒了眾人。醫學CT將X射線束轉變為黑白圖像,地質雷達的電磁波信號處理后也是黑白圖像。兩者有一定的相似之處,而成熟完善的CT圖像識別技術正是地質雷達圖像解譯的一個突破方向。

研發小組通過廣泛調研,確立了以深度學習卷積神經網絡為算法基礎的地質雷達智能定位解譯系統設計方案。但是,深度學習算法的首要條件是數據,沒有大量樣本的綜合學習,最終的識別精度和效率都難以保證。于是,技術中心研發小組聯合多家單位,輾轉多個項目采集了近6000張富水破碎帶地質雷達圖像,標注了其中3000張圖像的不良地質體位置,整理歸納了4類圖像特征,形成了一套地質雷達圖像特征分類方法,最終建立起滿足后續圖像識別學習的風險源數據庫。

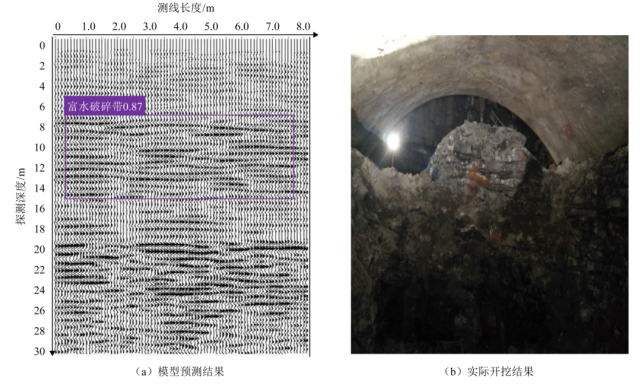

解決了數據問題后,如何精確提取富水破碎帶特征并讓機器進行領悟學習是重中之重。為此,技術中心研發小組學習了目前圖像識別的先進算法,深入理解了神經網絡技術:它就像人工合成的大腦神經元,只有不停地讓它學習,經過更深層次的領悟,層層遞進、不斷循環,才能茁壯成長,最終實現人腦所具備的識別功能。在對地質雷達圖像特征的迭代學習中,他們完成了程序識別精度的不斷提升,實現富水破碎帶的自動化識別。

“核心功能”研發完成了,但如何將理論與實踐相結合,保證現場工程人員的便捷使用成為又一難題。“如今是大數據時代,我們何不打造一個在線平臺,大家各自上傳圖片解譯,各取所需。”技術骨干袁青說道。于是,他將圖像導入、智能解譯、報告生成等主體功能一個個安插進在線平臺,經過反復嘗試摸索,滿足工程人員使用習慣的地質雷達智能定位解譯系統終于成型,實現了地質雷達圖像的一體化精細處理,使預報效率、精度均有大幅提升。

如今,伴隨著工程應用的不斷展開與軟件自身的迭代學習,地質雷達智能定位解譯系統已經越來越高效,一張圖像從導入識別到報告導出耗時不到半分鐘,平均解譯準確率在95%以上,已為多條隧道規避地質風險,輔助施工決策。“它就像是我們培養的一名地質工程專業的‘學生’,擁有人工智能加持的超級“大腦”,經過不同項目的磨煉學習,終有一天會變成一個經驗豐富的‘地質專家’。”袁青滿懷期待地說道。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...