5月7日,《廣東省生態環境廳關于珠三角城際軌道交通廣佛環線佛山西站至廣州北站段環境影響報告書的批復》發布,項目前期工作取得重大進展,有望在年底前正式開工建設。《批復》意見如下:

廣州地鐵集團有限公司:

你單位報批的《珠三角城際軌道交通廣佛環線佛山西站至廣州北站段環境影響報告書》(以下簡稱“報告書”)等材料收悉。經研究,批復如下:

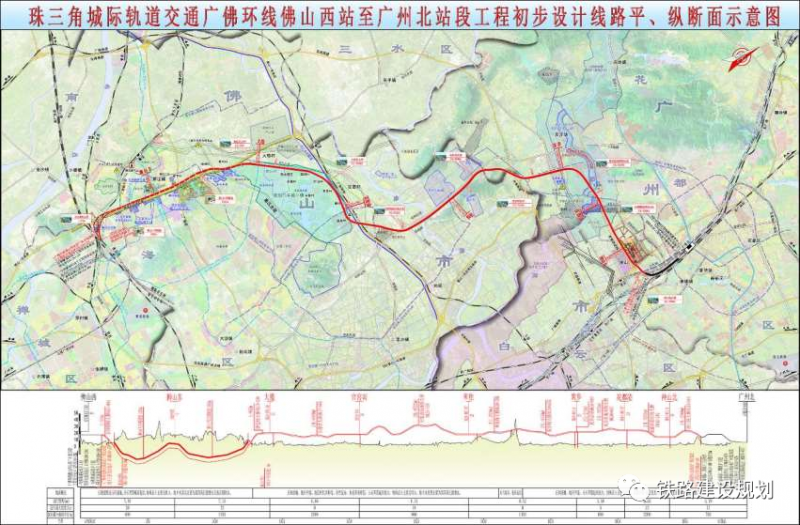

一、珠三角城際軌道交通廣佛環線佛山西站至廣州北站段項目線路起自佛山西站,經佛山市南海區、廣州市花都區和白云區,止于廣州北站。線路長度共47.008公里(包括新建正線44.606公里,佛肇城際實施段與廣清城際南延實施段2.402公里),設佛山西站、獅山東站、大欖站、官窯南站、和桂站、炭步站、花都港站、神山北站、廣州北站共9座車站;設和桂維修工區、炭步鐵路職業訓練段;新建獅山牽引變電所,擴容改造既有金都(廣州北)牽引變電所。鐵路主要技術標準為城際鐵路、雙線、電力牽引、動車組,速度目標值160~200公里/小時。

二、根據報告書的評價結論,廣州、佛山市生態環境局的意見和省環境技術中心的技術評估報告,在全面落實報告書提出的各項污染防治、生態保護和環境風險防范措施并確保生態環境安全的前提下,我廳原則同意報告書中所列建設項目的性質、規模、地點和擬采取的環境保護措施。項目建設和運營中還應重點做好以下工作:

(一)進一步優化線路走向。項目線路不得占用法律法規禁止開發建設的區域,應盡量遠離居民集中居住區,減少項目建設、運營對敏感點的不利環境影響。經過城鄉規劃的醫院、學校、住宅等噪聲和振動敏感建筑物用地的路段,應配合地方政府合理規劃和調整沿線土地的使用,同時預留聲屏障等隔聲降噪措施的實施條件。

(二)落實噪聲和振動污染防治措施。加強施工管理,采取先進的施工方式,優化施工場地布置,合理安排施工時間,設置施工圍擋,確保施工噪聲符合《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)要求。對26處敏感點設置聲屏障,對57處敏感點設置隔聲窗,對炭步站一體式風冷機組設置3米高擋墻。加強沿線敏感目標噪聲、振動影響跟蹤監測,及時增補和完善防治措施。采取降噪措施后,現狀聲環境質量達標的,項目實施后沿線聲環境敏感目標仍應滿足聲環境質量標準要求;現狀聲環境質量不達標的,須強化噪聲防治措施,項目實施后敏感目標滿足聲環境質量標準要求或不惡化。

(三)加強生態保護和恢復工作。加強施工管理,優化施工組織,控制施工范圍,及時進行復墾、綠化。項目部分路段臨近文頭嶺生態保護紅線,不得在生態保護紅線等環境敏感區內設置取棄土(渣)場、拌合站、預制梁場、施工營地等設施。

(四)強化水環境保護措施。加強施工環境管理,優化拌合站、施工場地、施工營地等的選址,盡量遠離飲用水水源保護區等地表水體。涉水橋梁施工盡量避開雨季,并采用鋼圍堰法施工。施工生產廢水等經處理后回用,施工人員生活污水經化糞池預處理后排入市政污水管網或定期清運至市政污水處理廠。項目跨越白坭河炭步段飲用水水源二級保護區,應嚴格執行水源保護相關規定,嚴禁在水源保護區范圍內設置施工營地、拌合站、預制場、取棄土場、材料堆場等臨時施工設施,嚴禁向水源保護區傾倒、排放污水、廢渣、生活垃圾及其它廢棄物,施工完畢后及時清理場地,避免對水源水質造成污染。施工過程中,定期對水源保護區水質進行監測,并采取有效措施確保水源水質安全。

運營期各車站、和桂維修工區、炭步訓練段和牽引變電所生活污水、生產廢水經處理達到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準要求后排入市政污水處理廠處理達標排放。

(五)落實大氣污染防治措施。有效控制大氣環境影響,采取密閉式施工物料運輸、施工便道及時灑水等抑塵措施,優化拌合站等大臨工程選址,不得在居民點附近布設易產生揚塵的施工物料場。施工揚塵等污染物排放應符合廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監控濃度限值要求。

(六)分類收集處理各類固體廢物。及時清運、妥善處理施工期間產生的各類固體廢棄物,做好施工棄土棄渣和建筑垃圾處理處置;生活垃圾經定點收集后交由城市環衛部門統一處理。危險廢物的污染防治須嚴格執行國家和省對危險廢物管理的有關規定,送有資質的單位處理處置。

(七)做好電磁輻射防護工作。牽引變電所選址盡量遠離居民區等敏感目標,加強牽引變電所廠界工頻電場、工頻磁場監測,及時增補和完善防治措施,確保周圍環境敏感目標滿足《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)等有關電磁環境標準要求。

(八)有效防范環境風險。制定并落實施工和運營環境風險防范和應急措施,特別是跨越白坭河炭步段飲用水水源二級保護區施工路段,應建立與飲用水水源保護的聯動機制,并采取有效的風險防范措施。定期發布環境信息,建立暢通的公眾參與平臺,加強與沿線地方政府、相關單位和公眾的溝通,主動接受社會監督,及時回應和解決公眾擔憂的環境問題,切實維護公眾合法環境權益。

三、項目環保投資應納入工程投資概算并予以落實。

四、報告書經批準后,建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動的,建設單位應當重新報批環境影響報告書。

五、項目建設應嚴格執行配套建設的環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的環境保護“三同時”制度。

你單位應自收到本批復后20個工作日內,將批準后的報告書分送廣州、佛山市生態環境局,并按規定接受各級生態環境主管部門日常監督檢查。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...