隨著城市化進程的不斷深入,城市軌道交通工程發展迅猛,工程項目線路長、建設地質水文條件復雜、周邊環境敏感,導致城市軌道交通的建設存在風險和隱患。

面臨棘手的風險管控問題,該如何解決風險量化分析困難、風險大數據獲取不足、風險管控手段傳統的瓶頸?同濟大學土木工程學院謝雄耀教授團隊經過數年產學研攻關,將云服務與物聯網、新型監測預警手段等相結合,在理論方法、技術裝備、智能平臺三個方面實現了實質性創新,形成了地下工程風險云管控技術體系,解決了軌道交通建設風險管控關鍵技術難題,為軌道交通建設保駕護航。這一科研創新成果已經在第二十三屆中國國際工業博覽會高校展區亮相。

團隊首先通過收集2001年以來主要城市軌道交通建設10000多條事故記錄以及2000多個軌道工程建設事故案例,建立了軌道交通施工知識圖譜結構,為軌道交通風險量化分析提供了基礎,然后對專家、知識、案例設立標簽和字段,形成類似于網絡的知識庫結構,能夠更好地組織和管理數據,為軌道交通建設提供智慧支持。

之后又通過研發的基坑和隧道全空間變形三維激光掃描測量技術,地下連續墻隱患精準探測及事前處置技術與裝備,提出了軌道交通設施海量表觀病害同步解析及智能識別技術,創新了現場管理融合式過程化風險精細化數據采集技術。此外,團隊將BIM三維數字模型與現實中實時的影像進行融合,并與物聯網、AR技術及現場視頻、施工情況、周圍風險等數據進行集成,解決了軌道交通工程風險隱患信息動態更新與可視化定位難題。

謝雄耀介紹說,一直以來,在復雜的基坑和隧道全空間內進行變形監測都是個難題,以上技術的出現,幫助用戶僅通過移動設備就可以采集位置和實時影像,并且地下的檢測深度最大可達50米,很大程度上提高了處理效率。

為了更好地服務城市軌道交通建設,同濟大學還研發了城市軌道交通風險管理云平臺,建立了安全共同體,涵蓋了業主、施工公司、監理機構、設計單位、監測以及風險控制單位等。平臺明確了建設期和運營期的隱患排查治理職責分配,并創建了五階段閉合治理及考評機制,構建了動態數據庫,解決了風險隱患從管理到治理的問題。在建的地下軌道交通工程一旦出現安全隱患,基坑和隧道的相關數據信息會呈現于云平臺,系統會提前預警,各方應急聯動,從而避免事故發生。

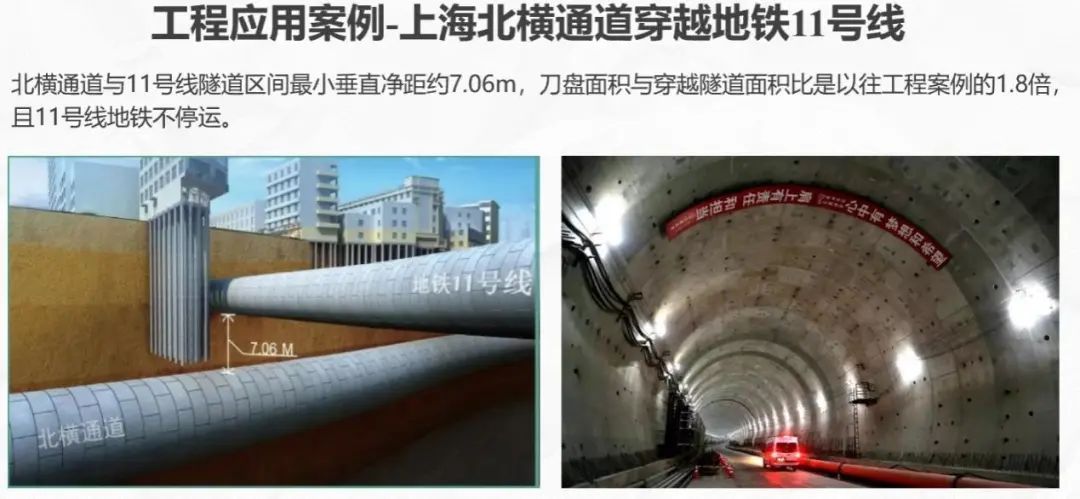

據介紹,該項目研究成果已在上海地鐵(2號線東延段、7、9、11、13、14、18號線)、南寧地鐵(1、2、3、4、5號線、機場線)等國內軌道交通工程、上海三門路下立交工程、天山路車站、上海硬X射線大科學裝置40米超深基坑工程中得到應用,產生直接經濟效益3.8億元,實現城市軌道交通在基坑開挖、隧道掘進、建成運營的建設全過程動態風險管控,有效遏制重大安全風險事故的發生,提升軌道交通建設安全水平。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...