在平均20米深、約7層樓高的隧道底部,武漢首條地鐵環線12號線盾構區間內別有洞天。平均30度的溫度,地鐵施工人員身著單衣,操縱盾構機開挖掘進、管片拼裝,十分忙碌。截至11日,該線有18臺盾構機正在全速推進,線路“進度條”不斷被刷新。

采用“馬蹄形”鋼套筒高效始發、開發大數據平臺指導施工、通過智能安全帽促進現場管理……武漢地鐵12號線項目部創新運用三項新技術,1月11日,鋼都花園站-園林路站區間(文中稱鋼園區間)右線盾構機刀盤、盾體、盾尾完成接收,標志著該區間實現“洞通”。且成型隧道無滲漏、無變形、無色差。

鋼園區間全長1195米,位于長江一級階地,最大埋深22.63米,地層為粉砂、粉土,滲透性強,類似盾構機在“水袋子”里施工。武漢地鐵股份公司業主代表周珣介紹,為攻克富水砂層,項目部嚴控盾構機始發,采用“馬蹄形”鋼套筒新工藝,相較于常規套筒始發安全,且優化了工序,節約至少兩個月工期。此次新技術的應用在武漢地鐵施工中尚屬首次。

施工單位武漢城發集團所屬市政集團隧道公司盾構分公司常務副經理余守龍介紹,在武漢地鐵集團、中國鐵建投資集團有限公司的指導下,項目部通過地面監測,掘進過程中利用盾構大數據平臺不斷對比優化掘進參數,及同步注漿配合比和二次補漿,最終將沉降控制在設計和規范要求范圍內,對周邊環境實現了“零影響”。

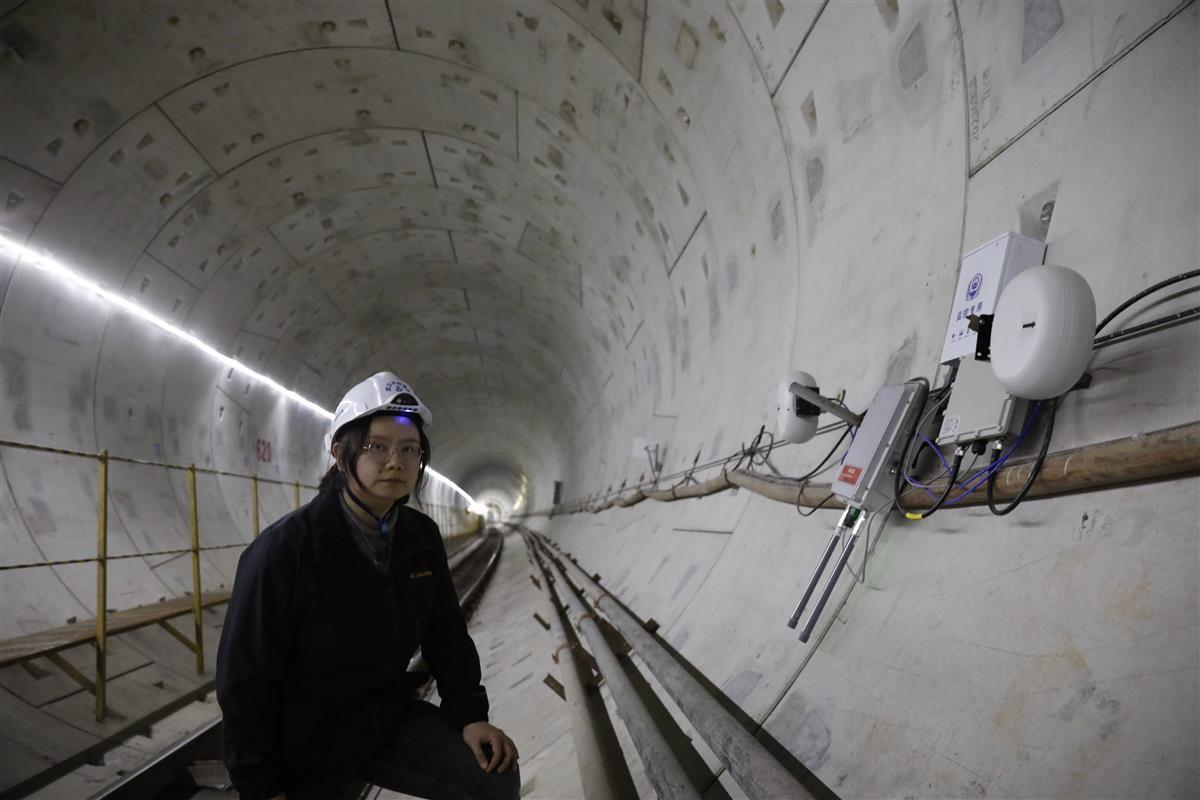

隨著盾構機不斷地掘進,項目部為了管理好現場施工安全,在隧道內設置了5個中繼基站,通過隧道內無線WIFI的覆蓋,施工人員頭戴智能安全帽,在隧道任何角落可與地面指揮中心取得聯系,并將安全帽記錄畫面傳至地面。指揮中心通過UWB定位系統,實時掌握人員位置情況,可下發或變更人員的施工任務。同時通過掌握電機車的移動軌跡,對環境和關鍵設備的數據采集,實現對工地內關鍵要素的物聯感知和交互,讓監管更有“數”,讓環境更安全。

1月10日,武漢地鐵12號線博覽路站—四新南路站區間(文中簡稱博四區間)取得新進展,“尖兵二號”盾構機順利始發。武漢地鐵股份公司二級項目經理王斌介紹,右線盾構機“尖兵一號”始發一個月后,左線盾構機順利始發,至此博四區間正式進入雙線掘進階段。

博四區間左線全長1075米,沿四新南路向西敷設。該區間主要為粉質黏土和粉質黏土夾碎石地層。為了確保盾構機始發順利,項目部編制了區間盾構始發、掘進、接收專項施工方案,并召開專家評審會對方案進行論證;對現場作業班組進行盾構始發、管片拼裝、壁后注漿、管片防水等工序的施工、安全技術交底;調查區間周圍的構筑物、管線情況并布設全方位的監測點進行保護。盾構機始發前召開了關鍵節點驗收會,對盾構始發的各項條件進行了審定和評估。

武漢地鐵股份公司業主代表雷凱介紹,除此之外,為保障盾構機按期、安全始發掘進,武漢地鐵集團、中鐵開投集團及施工單位中鐵五局項目管理團隊科學配置物資、設備和人員,積極對接各方單位,解決各種困難。元旦假日期間,項目部施工人員堅守崗位搶抓進度,力保博四區間左線盾構始發節點。目前,博四區間右線已掘進190環,成型隧道質量良好。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...