編者按:近日,在道路交通安全綜合治理路徑研討會上,合肥湛達智能科技有限公司董事長張中以《基于AI的非機動車違法行為精準識別與智能管控》為主題做了精彩報告。

非機動車交通管理問題是行業監管的痛點和難點,在治理過程中面臨“非機動車車牌識別”、“騎手人臉識別”、“違行為精準識別”、“交通行為立體管控與全鏈取證”等技術難點。其治理路徑核心是要實現全域精確感知、精準管控,需充分利用現有監控資源,增設路側設備、利舊設備、鐵騎設備等進行補充;利用算法模塊、數據模塊進行分析研判,滿足業務需求。綜合上述技術手段的非機動車違法分析及勸導系統如今已在多地應用,可有效輔助交警執法,違法智能勸導效果顯著提升。報告主要分為四部分:行業背景、治理路徑、應用案例以及結論與建議。

1、行業背景

近年來,非機動車交通管理問題日益突出,是行業監管的痛點和難點,主要是因為非機動車保有量已突破3.5億輛、現場執法警力有限、非現場的執法手段缺乏、事故發生率及導致的傷亡率較高,2021年電動車事故達60000起左右、駕駛員頭盔佩戴率整體偏低、安全意識淡薄。

公安部交通管理局相繼制定了《公安交通管理科技發展規劃(2021-2023年) 》以及《“十四五”全國道路交通安全規劃》,明確了在2025年底前,電動自行車行駛人員的頭盔佩戴率達到80%。目前各個地方也陸續出臺地方性政策法規:2019年4月武漢市、2020年7月浙江省、2021年5月鄭州市和上海市、今年11月合肥市非機動車安全管理條例實施。未來還會有安徽、湖北、河南等更多省市管理條例發布。

目前行業內的管理手段及措施主要以三種方式為主:一是交警進行現場的處罰,但警力有限,執法難度大;二是利用現有電警卡口進行提升,但電警卡口未全部覆蓋,非機動車車道監控不足;三是利用RFID電子號牌和視頻識別進行結合的方式,由于電動車的基數較大,路口要配備相應的設備,資金的投放壓力比較大。

在探討非機動車治理路徑時需要考慮到一些因素及技術難點:一是非機動車在行駛狀態下、車牌種類多、車牌號牌比較小易遮擋、角度傾斜較大、識別難度大;二是騎手的著裝里有戴頭盔、口罩、眼鏡等情況,且在移動狀態下會經常發生變化,給人臉識別帶來挑戰;三是非機動車交通違法行為稍縱即逝,所以精準識別是難點;四是非機動車交通違法行為立體管控與全鏈取證是難點。

2、治理路徑

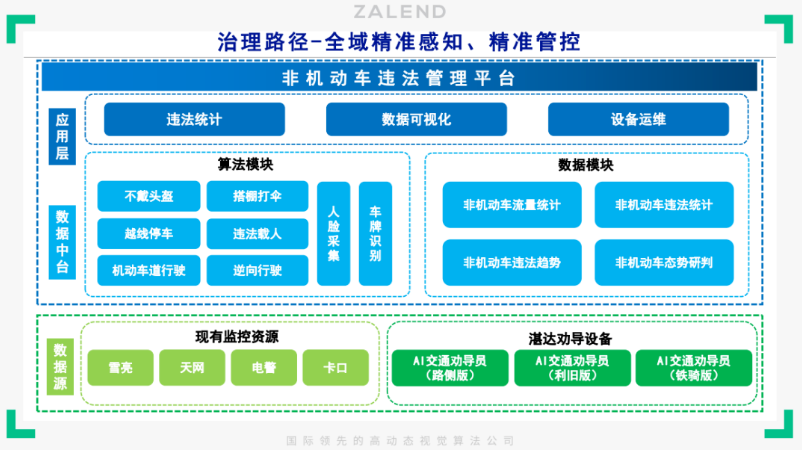

非機動車治理路徑核心要實現全域精確感知、精準管控。為實現此目標,我們需要對現有的雪亮、電警、卡口、天網的監控資源進行充分利用;同時增加部分路側設備、利舊設備、移動鐵騎設備進行補充。利用兩個模塊:一是算法模塊來進行分析;二是數據模塊進行智能研判,來滿足整個業務需求。

關于網絡架構:我們要考慮數據安全性和可靠性,在移動專網內部署終端產品;在視頻專網內和超腦平臺、現用電警、卡口、雪亮等視頻源進行對接;在公安內網內,要和人臉庫、車牌庫、勤指勤督一體化平臺等進行對接。

關于大數據分析模型:在視頻專網內,要實現圖片和視頻分析引擎,對接超腦和視頻平臺后,進行人臉、車牌、違法類型的識別;在公安內網內,與人臉庫、車牌庫比對,實現態勢分析、車輛畫像、人員畫像、企業單位畫像、重點路口畫像和流量分析,更深度的挖掘和運用。

關于非機動車管理平臺:需要對分析數據進行兼容,能夠對實時視頻、歷史視頻和圖片多源數據進行分析,還能夠開展一定的數據應用。其中人臉分析涉及多方面,既取決于前端設備的能力,也取決于后端或者前端的算法。比如說:人臉檢測角度,人臉姿態等。

而車牌精準識別,要考慮到前端設備環境適應性、算法精確度,車牌檢測的跟蹤識別校正、多種算法同步配合等,甚至需要開發專業硬件設備,進行一些特定處理才能夠捕捉到車牌,所以車牌精準識別需要一系列融合技術手段才能夠實現。

擁有基本數據后,才能夠進行趨勢分析、路口路段違法態勢分析,按照不同類型、時間段和設備安裝點位多維度查詢違法數據。同時需要對設備進行查詢、編輯、標定、在離線狀態查詢等智慧運維功能。

智能勸導終端AI交通勸導員有三個版本。

路側版:產品采用輕架構設計,可進行自動勸導、誘導發布、人臉和車牌采集識別,該產品安裝便捷,接電即用,可重復多次循環使用,目前該設備的智能勸導是秒級響應,發現即精準勸導。

利舊版:主要就是利用現有電警或雪亮桿件,背包箱取電,利用現有網絡視頻資源實現非機動車違法行為的自動捕捉和智能勸導,也能夠進行人臉、車牌采集。

鐵騎版:由前置攝像頭+后置攝像頭+車載揚聲器+車載邊緣計算終端組成,實現了勤務管理、非機動車違法智能勸導、違停自動取證、移動卡口(車牌、車輛特征提取等)、前向違法自動取證、人臉識別等,該設備采用高動態、低照度攝像頭,晚間行駛也會有較好的識別效果。

綜合以上技術手段,我們的治理路徑就是要實現精確感知和精準管控,要實現精確的感知。一是支持多源接入:要支持電警、卡口、雪亮、天網等系統的實時視頻、歷史視頻和圖片的接入;二是點位可調:根據需求,隨時調整接入視頻資源,隨需調配智能分析任務;三是精細感知:駕駛員不戴頭盔、違法載人、逆行、安裝雨篷、越線停車、在機動車道等違法行為識別的準確率要高;四是輔助執法:執法的前提就是人證合一,證據鏈要完整;五是智能研判:流量統計、違法率統計、趨勢分析、評價排名;六是精準治理:支持人臉、車牌比對,短信提醒,輔助執法,重點單位、重點路口,重點行業治理。

通過這些手段之后實現業務閉環并進行智能管控。

服務于各市的交警支隊:通過對全市非機動車交通運行數據動態掌握,為各大隊下發任務考核提供多維度數據支撐(違法分布、任務下發、評價分析),重點區域、路口、單位、學校等非機動車違法精準教育、集中整治。

服務于區/縣交警大隊:通過主動發現違法并預警,節省警力;提供精準的違法行為分布;違法行為趨勢分析;違法行為短信通知;常態化執法工具,從而降低違法反彈率+。

服務于一線警員:為警員提供精準的違法分布;通過APP推送違法信息至交警進行現場執法,為人性化執法提供單次違法,多次違法、違法類型等精準信息,減少警民沖突,提高執法效率。

3、應用案例

系統已在合肥市應用,采用1+3架構,非機動車違法管理平臺+小新·AI交通勸導員(路側版、鐵騎版、利舊版),合肥市現已接入1300多路(過億張)圖片資源、120路+重點路口,31路+重點學校、重點單位、重點企業等固定電警、卡口、雪亮、天網等監控設備采集的實時視頻、歷史視頻進行非機動違法行為、非機動車車牌、人臉識別分析(其中:非機動車違法3000萬+次、人臉200萬+次、非機動車車牌40萬+次;智能勸導:50萬+次)并已將相關數據推送至公安內網人口庫、非機動車車牌庫查找到車主。實際業務應用閉環如下:

學校治理:通過將每日結果通過市教體局通報學校,由學校、學生共同督促佩戴頭盔,頭盔佩戴率由9月初的56%現提升至90%+。

重點路口治理:針對連續多天非機動車流量較大、頭盔佩戴率較低的路口路段,安排固定崗+巡邏警力+智能勸導,進行精準管理。

重點單位治理:通過將重點單位、企業數據通過送給文明辦,由市文明辦督促頭盔佩戴率低的單位進行整改。經過這一系列手段和測試后,頭盔佩戴率提升30%+。

政府單位治理:實現重點學校、醫院、政府等企事業單位等地周邊現有監控接入,進行后端數據分析研判。并將相關數據通過文明辦、教體局進行發布,輔助交警更好執法。

4、結論與建議

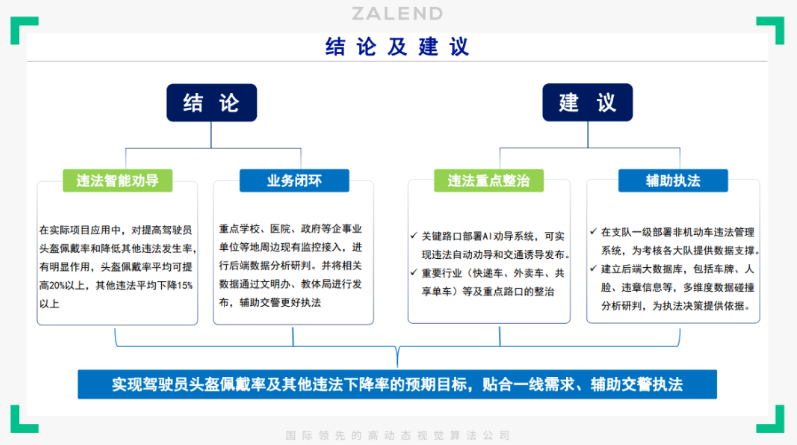

結論一:違法智能勸導效果顯著。在實際項目應用中,對提高駕駛員頭盔佩戴率和降低其他違法發生率,有明顯作用,頭盔佩戴率平均可提高20%以上,其他違法平均下降15%以上。

結論二:有必要進行業務閉環。重點學校、醫院、政府等企事業單位等地周邊現有監控接入,進行后端數據分析研判。并將相關數據通過文明辦、教體局進行發布,輔助交警更好執法。

建議一:開展重點整治。在此經驗的基礎之上,我們也建議進行重點違法的重點整治,在關鍵路口部署AI勸導系統,可實現違法自動勸導和交通誘導發布。重要行業(快遞車、外賣車、共享單車)等及重點路口的整治。

建議二:利用大數據進行輔助執法及決策。在支隊一級部署非機動車違法管理系統,為考核各大隊提供數據支撐。建立后端大數據庫,包括車牌、人臉、違章信息等,多維度數據碰撞分析研判,為執法決策提供依據。

最后熱烈歡迎各位專家和領導蒞臨湛達智能考察指導!

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...