中國工程院院士

北京理工大學機械與車輛學院

孫逢春 教授

新能源汽車是產業競爭的熱點和發展的必然趨勢。我國經過長達20多年的自主創新與發展,取得了舉世矚目的成果,其中標志性方面主要是目前的整車產銷量全球第一,充電設施數量全球第一,動力電池以及動力驅動系統,電機及控制器的銷量也是全球第一,新能源汽車技術上整體處于國際先進水平,也得到了國內外廣泛的重視,新能源汽車已經成為交通領域中國制造的新名片。

當然,新能源汽車的發展仍然面臨著挑戰。大數據驅動的產業創新和管理變革已經成為新能源汽車發展的國際共識。我們在國家層面,地方政府層面,企業層面以及用戶層面,都在全方位推進使用大數據進行管理創新、技術創新、產品創新、服務創新以及改善用戶體驗。

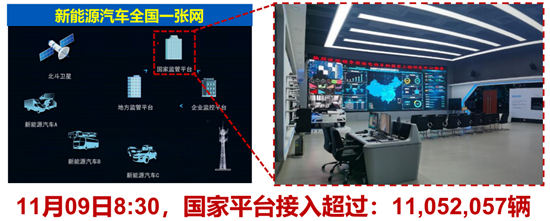

在新能源汽車大數據平臺發展與技術創新方面,我國走在了國際前列,科技部、工信部等部委和北京市的支持下,我們創建了新能源汽車車聯網大數據監管平臺,從為2008年北京奧運會服務的車隊級的平臺,到后面的企業級的百萬級,以及國家量千萬輛級的監管平臺,同時我們也制定了企業標準,到地方標準,到現在的國家標準,引領全球創新的標準體系。

我國全球首創國家-地方-企業三級新能源汽車大數據監管平臺系統結構,構建了全球規模最大的新能源汽車車聯網技術體系。到11月9日早八點半,國家平臺接入的總量是1100萬輛,也是全球接入量最多的車輛管理平臺。

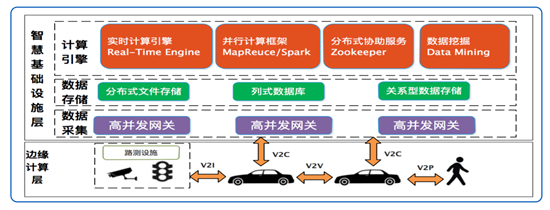

平臺總體系統架構以及關鍵技術,主要是從數據匯集、采集方面,以及數據的治理與清洗,以及智能的算法還有賦能多種應用場景,四個方面在支撐車、車云系統基礎上的服務平臺架構,滿足大規模應用,共性服務以及企業的產品開發和部署。

在大數據平臺技術方面,一個是通訊高并發技術,基于異步非阻塞的理念,我們滿足千萬級的車輛同時向平臺發布數據,同時我們也能夠和第三方平臺,比如說公安部平臺以及交管平臺,充電樁平臺進行互聯互通的服務。同時我們要進行信息傳輸的通信安全技術開發,基于TLS平臺的雙向身份鑒別,芯片加密以及系統、數據、存儲等多位安全管理技術。

另外就是大數據壓縮存儲和快速檢索技術,現在我國大數據平臺每天一千萬輛車的數據量大概35個TB,目前總的數據量也有25個PB,支撐全國的新能源汽車相關企業以及國家的政府管理部門的數據調用與服務。

另外我們要進行高效云計算以及邊緣計算服務,云端通過多源數據匯聚融合,在分布式集群中進行大量并行或邊緣計算,并實時反饋信息給車端和客戶端,實現資源合理調度分配。

同時我們要應用數據可視化技術,通過數據流線化,任務并行化,管道并行化和數據并行化等技術實現大規模數據可視化功能。

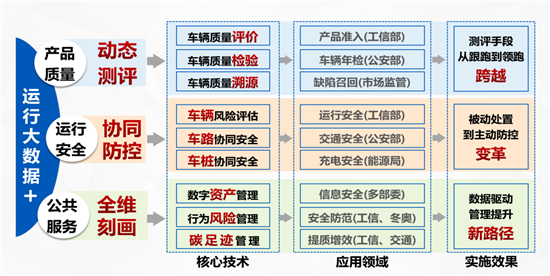

關于這個過程中的技術創新以及應用,應該說現在我國創建的新能源大數據車聯網技術體系主要有三大任務,解決三大技術難點,推動新能源汽車科技進步和產品競爭力。

第一個任務是產品質量監管體系。用傳統的抽樣檢測方式,全面精準質量評測是比較難的。第二個任務是運行安全管控技術,由于事故的多因素、多場景、非線性強耦合,安全風險預測也是非常難的。第三個任務是傳統的公共服務管理技術,因為車輛比較多,時空跨度比較大,導致應用分析和挖掘計算非常的困難。

我們總體的創新思路是在傳統技術難點的基礎上,通過靜態測評和動態測評等測評手段,實現了從跟跑到領跑的跨越。從車輛安全運行方面,實現了傳統的被動處置到主動防控的變革。另外在公共服務方面,走出了一條數據驅動、管理提升的新路徑,收到了比較好的效果。

1 產品質量監管

在產品質量監管方面,主要包括質量測評技術、質量檢驗技術和質量溯源技術。

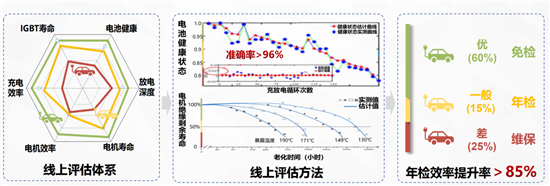

質量測評技術上,通過建立了“能耗-安全-體驗”融合的中國新能源汽車測評規程,攻克了全量運行、單車測試等多源數據融合與特征參數歸一量化的技術。同時突破了以實驗室、實驗場為單一手段的測評方法,實現了測評技術從跟跑到目前領跑的重大跨越,同時我們在相關部委的領導下,監管手段、測試手段,準入管理形成了一條完整的質量測評與監控手段。

質量檢驗技術上,我們提出了長時間尺度數據驅動的多特征參數線上評估方法。比如說車五年上線,我們就用五年的數據進行評估,評估它的性能和特征,形成了線上線下特征數據關聯互相較驗認證的新模式,新能源汽車方面實現了線上線下“年檢”模式。

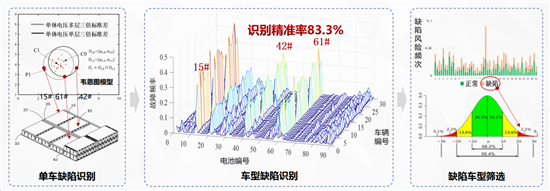

質量溯源技術上,我們提出了缺陷汽車產品從“疑似-表征-確認”的召回預測預警多元回歸模型,構建全車型、全生命周期“電池-電機-電控”潛在缺陷特征數據庫,也是我們在召回制度上做的創新與改革。

我們建立了國內首個“線上+線下”新能源汽車年檢平臺,首創了新能源汽車“線上跟蹤預警、線下檢驗評估”的年檢方案。同時支撐市場監管總局事故缺陷調查,促使企業主動召回缺陷車輛,開創了新能源汽車“事前預判,主動溯源”的缺陷管理新模式。

2 運行安全管控

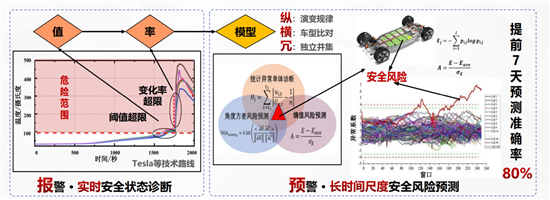

車輛風險評估技術上,我們創建了新能源汽車運行的“值-率-模型”安全狀態感知及預警技術體系,提出了“獨立模型并集預測,交集提升預警等級”的預報警策略。通過數據模型的分析,可以實現長時間尺度安全風險預測,我們建立了幾百個分析模型,現在重大事故提前七天預測的準確率可以達到80%以上。

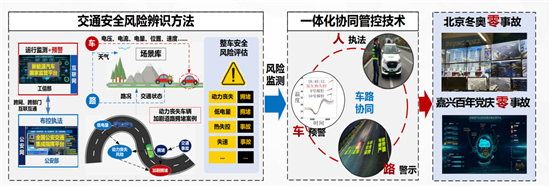

車輛協同管控技術上,我們構建了車路融合的“車型-地域-季節-里程-運行狀態”全場景的數據庫,開發了端云融合,人車路協同的新能源汽車安全防控平臺。打通了新能源汽車車聯網數據以及公安交通管理的大數據兩個平臺,實現了在百年黨慶的活動中零事故以及北京冬奧零事故的新能源汽車的管理,同時也在北戴河等地區實現了管控。

車樁風險防控技術上,發明了融合車輛歷史與實時荷電狀態數據的車樁安全風險實時辨識方法充電樁與車輛之間的風險防控方法,構建了“千車千面”車輛安全工作域動態閾值庫與充電安全預報警體系。

我們的風險評估技術服務新能源汽車總量占全國的95%以上,實現了新能源汽車從故障保障到安全預警的重大技術突破,解決了跨部門,跨行業、跨專網的安全交互難題。

3 公共服務管理

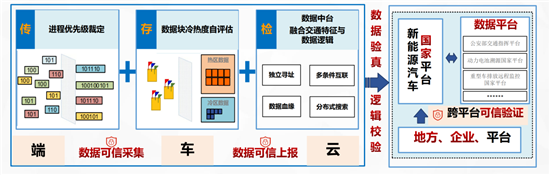

可信交互技術上,我們創建了高效安全的“傳-存-檢”,進程優先級裁定,冷熱度自評估技術,提出交通業務特征和數據項邏輯關聯融合的新能源汽車數據防篡改方法,構建了“端車、車云、云云”三層信息安全傳輸架構,同時給國家相關部門提供可靠的數據。

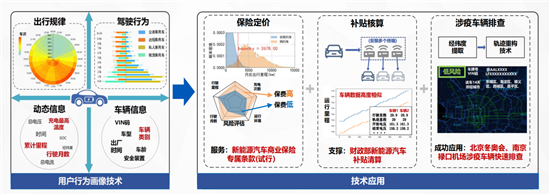

行為刻畫技術上,運行大數據挖掘發現了新能源汽車應用的時空分布新特征,新規律,構建用戶行為與車輛狀態融合的保費評估、補貼核查、涉疫排查方法。

碳排放管理技術上,我們建立了多時空尺度新能源汽車應用端到生產端的碳排放動態測算模型,建立全球規模最大的新能源汽車碳資產平臺以及碳核算交易體系。

另外在車輛協同防控管理方面,提出的智能汽車數據安全管理建議,得到了國家采用。中國工程院2021年重大咨詢成果《新能源汽車碳核算平臺》碳核算平臺在全球發布,新能源汽車碳核算和碳積分技術目前已經率先在濟南市推廣應用。

另外新能源汽車大數據也在其他的領域得到了推廣應用,形成了輻射效應,比如國家重型柴油車遠程排放監控系統,動力電池溯源等國家平臺都得到了應用,取得了比較好的效果。

總體來講我們在質量監管,服務管理方面取得了一些成果,顛覆了以傳統車輛以抽象抽檢為核心的測評體系,創建了“產品-運行-服務”全鏈條全量測評和安全監管體系,實現了工信、交通、公安等多部委的協同應用,取得了非常好的效果。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...