由中國土木工程學會城市公共交通分會推薦申報,廈門海滄新城綜合交通樞紐工程入選第二十屆第二批中國土木工程詹天佑獎!

一、工程概況

2002年6月13日,時任福建省省長的習近平總書記到廈門公交集團調研,并于同年提出“提升本島、跨島發展”戰略,海滄新城綜合交通樞紐項目就是在該戰略的指導下,策劃生成并最終落成。

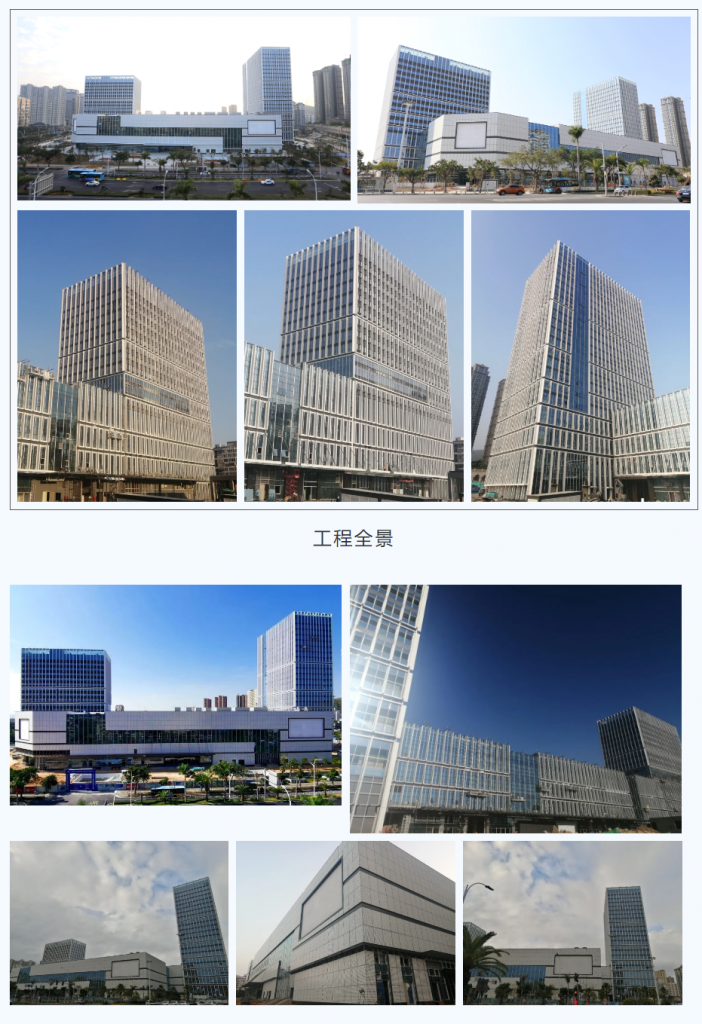

海滄新城綜合交通樞紐工程位于廈門市海滄區,是福建省首個以復合型立體公共交通為主體的,以“交通樞紐+商業中心+保障租賃+開放空間”的社會公益性兼容商業經營性運作模式的現代化交通樞紐綜合體,是國內同類工程中建設規模大、復雜程度高、結構形式先進、社會效益凸出、總體技術先進的大型綜合性交通工程,在同類工程中具有重大突破與創新,工程整體處于國內領先地位。

項目集長途客運、城市公交、出租車、“P+M”社會停車及軌道等多種交通方式于一體,是廈門公共交通健康發展的重要節點,充分體現了功能創新、綜合交通協調、構建綠色出行方式、落實“雙碳”目標等發展理念,促進了城市公共交通由單一交通功能向綜合開發建設與市場化運營相結合的發展模式轉型升級,推動了綜合性交通樞紐工程的可持續發展。項目在工程建設和工程運營等方面對國內外同類工程具有良好的示范和帶動作用,具有較強的參考和推廣價值。

二、工程規模

項目總占地37218平方米,總建筑面積188363平方米,工程總造價約8.0億元,地下3層建筑面積約91363平方米,地上部分建筑面積約97000平方米,其中交通樞紐站房36000平方米,保障性租賃住房15000平方米,商業16000平方米,辦公30000平方米。項目由廈門公交集團下屬子公司“廈門陸海通客運樞紐投資有限公司”通過公開摘牌取得用地使用權。

項目主要由綜合樓、辦公樓、宿舍樓、車輛檢修地溝、地下室組成。綜合樓為綜合體的裙房,共4層,主要包括長途客運站、換乘大廳、商業等功能;辦公樓為22層高層建筑,將打造建設與交通產業園;宿舍樓為16層高層建筑,已申請為廈門市保障性租賃住房;地下設3層,地下1層為公交樞紐站、出租車營業站及與軌道交通的換乘大廳,地下2層、3層為社會車輛停車場及設備用房。

項目共設置1236個停車位。其中地面一層可容納66臺長途客車;地下一層建設了64個公交車位,可同時容納15臺公交車始發運營;地下共1106個小車停車位,包含的士、網約車及社會車輛。已建設充電樁75槍,總功率2580kW,建成后可服務于海滄區純電動出租車及網約車,實現公交場站充電樁資源復用。車輛檢修地溝為一棟單層獨立建筑,作為交通樞紐站車輛維修配套工程。

三、形成主要科技成果

01

1、“TOD”模式和“P+M”換乘系統

廈門作為全國著名的旅游城市,吸引著全國各地游客前來,客運站作為本市與市外交流的重要節點,在吸納外地游客的同時,又可以通過便捷的公交、出租車、軌道交通快速輸送至全市各地,提高交通效率的同時提供完善的商業、居住配套服務。

長途客運站、公交場站、出租車運營站、軌道交通站與社會車輛停車場組成“五位一體”的多樣化交通體系,融合了大型商業綜合體、高層辦公、保障性租賃住房等城市部分職能,促進城市人流快速便捷地流入與流出,激發城市活力。

廈門是以廈門島為核心的環島型城市,進出島交通壓力以及島內本市交通壓力巨大,該工程的“P+M”換乘系統可以實現海滄區私家車的高效換乘,實現車輛高峰時期的截流,緩解島內交通壓力,構建綠色出行方式,促進實現“雙碳”目標,已成為全市范圍內的“P+M”換乘系統組網中的重要節點。

同時設計下沉式地溝,增設車輛維修保障功能,于樞紐站內一站式完成站內所有長途客運車輛、公交車輛安全性能檢查、故障維修、車輛維護、應急救援以及臨時性生產任務等車輛保障,安全、高效提升客運車車輛和公交車輛上線服務市民出行能力。

02

2、5G+融合技術賦能交通運營管理

本工程項目中的5G+車聯網及北斗高精定位融合技術應用作為交通部的“廈門城市公交綜合智慧系統科技示范工程”、國家發改委的“城市級車路協同及數字化智慧出行示范平臺項目”試點項目,為以上國家示范項目的實施提供抓手、經驗和成效,同時為海滄新城綜合交通樞紐的交通運營業務管理的信息化、智能化賦能。

通過在本工程公交場站出入口及場站內設置的車路協同設備,實現場站進出車輛匯入城市道路T或Y型路口場景、以及場站內部車輛交匯場景的安全預警、車輛識別、智能提醒、車速誘導等,使用車路協同技術提升行車安全和管理效率。

通過5G+北斗高精度定位以及大數據、云計算、CA安全認證等技術,在本工程公交、地鐵換乘區域建設交通樞紐信息發布系統,通過對車輛以及北斗高精度定位等數據的采集以及運用服務,匯集各類公共交通出行相關數據。通過平臺將地鐵、公交的車輛信息進行數據互通,實現公交、地鐵到離站信息、線路班次信息等的互聯互通。

同時為市民提供一體化公共交通查詢和換乘導覽服務,實現公交、地鐵實時動態信息和換乘信息一屏顯示。實現手機移動端信息交互及查詢服務,提高市民換乘公共交通工具的出行體驗感,縮短出行時間。

03

3、施工創新技術

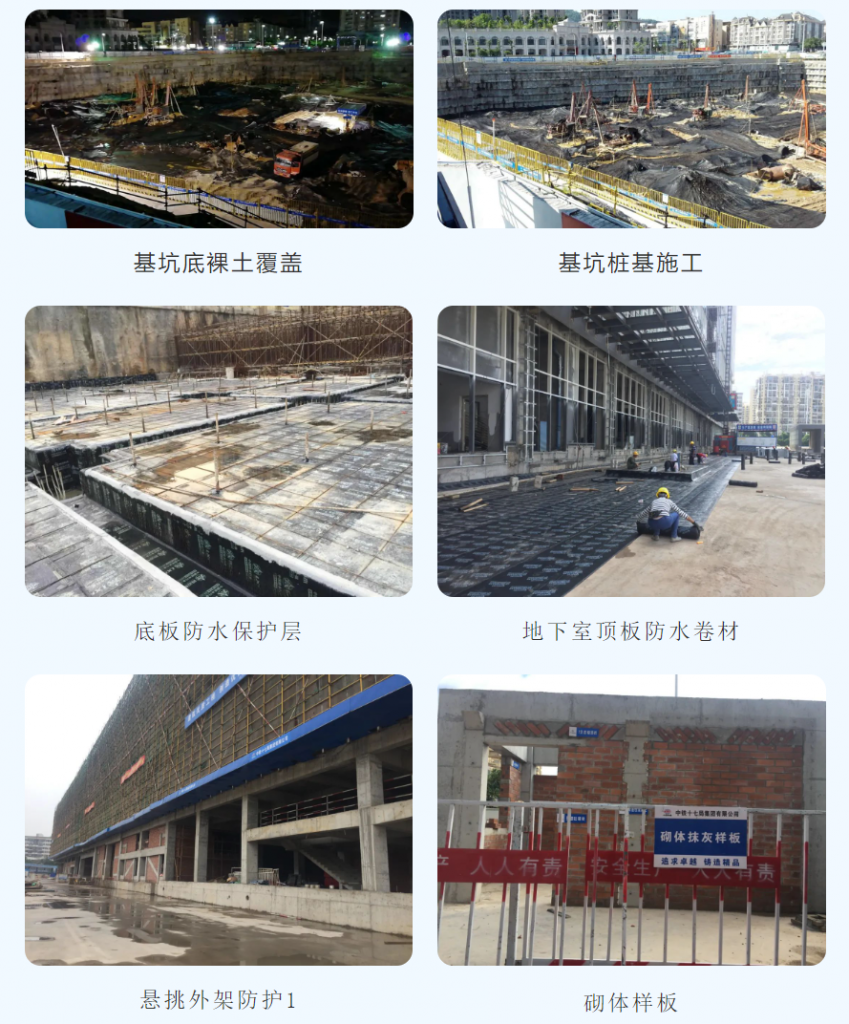

為解決本工程地下規模大,且軌道貫穿建筑,施工難度高,及地質環境差,結構體系復雜等技術重難點,施工單位聯合公司范圍內其他類似項目,對城市中心復雜環境下超大深基坑支護結構適應性、城市核心區超大地下混凝土結構動態快速施工技術,型鋼混凝土施工技術,高密度塔吊布設及安全運行管理技術、基于BIM技術的施工組織和專項方案優化技術、復雜城市環境下綜合交通樞紐施工內外部交通疏解方案等課題進行研究,為城市復雜環境下綜合樞紐的施工提供了一套既安全可靠又經濟適用的施工方法和管理理念,豐富了我國城區地下空間結構施工的施工技術體系,也進一步提升了我國城區地下空間結構施工的經濟性,最終形成了《復雜城市環境下多層次地下空間結構施工關鍵技術》,該成果榮獲中國鐵道學會授予的科學技術獎三等獎。

閱讀延伸

中國土木工程詹天佑獎由中國土木工程學會和北京詹天佑土木工程科學技術發展基金會于1999年聯合設立,是經國家批準、建設部認定、科技部首批核準的科技獎勵項目,得到科技部、住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、中國鐵路總公司(原鐵道部)、中國科學技術協會以及行業內有關單位的大力支持和積極參與,已經成為我國土木工程建設領域科技創新的最高獎項,為促進我國土木工程科學技術的繁榮發展發揮了積極作用。

詹天佑大獎在建筑、交通、鐵道、水利等建設主管部門的支持與指導下,由“詹天佑大獎指導委員會”和“詹天佑大獎評選委員會”評定。

本獎項每兩年評選一屆,每屆分兩批,每年評選一批,授獎率嚴格控制在申報項目總數的30%以內,兩批全部評選完成后組織頒獎儀式。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...