當經濟性逐步得到體現后,可再生能源電制氫將成為我國制氫領域的主力軍,電解水制氫設備有望迎來廣闊的發展機遇。

我國氫能產業政策的“1+N”體系已搭建完畢,各地政府政策出臺步伐加快,未來發展目標清晰明確。2019年氫能首次寫入政府工作報告,2020年《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》將氫能列入能源范疇,目前我國已有21個省份、50多個地級市發布了氫能產業規劃與政策。

氫能全產業鏈包括上游制氫、中游氫的提純、儲、運和下游加氫站。上游制氫主要分為電解制氫、副產氫、化工原料制氫、石化原料制氫等四條路線。中游氫的提純、儲、運,儲運分為氣態、液態、氫化物、固態儲運等四種方式。下游加氫站主要分為壓縮、儲氫和加注等三類設備。與副產氫、化工原料制氫和石化原料制氫等其他制氫路線相比,電力企業在上游中的電解水制氫(綠氫)路線上具有規劃和技術研發優勢,制氫成本是決定規模化發展的關鍵因素。

制氫發展趨勢

可再生能源電制氫成本

電解水所產氫氣為“綠氫”,被認為是氫氣生產的最終方向。目前,綠氫成本遠遠高于其他傳統制氫方式,我國不同制氫途徑的成本對比如圖1所示。

然而,隨著太陽能發電、風電的成本不斷下降,風、光資源條件優越地區可再生能源制氫的低成本優勢逐漸彰顯。水電解制氫系統是可再生能源制氫的核心設備,其性能對制氫成本平價化起到重要作用。堿性電解槽(AWE)和質子交換膜電解槽(PEM)是現在主流的兩種電解水制氫設備,我國堿性電解裝置在國際上具有成本性能方面的較強競爭力;質子交換膜電解槽具備快速啟停優勢,能匹配可再生能源發電的波動性,成本下降后更有優勢。目前,市場已有100余家致力于水電解制氫裝備研制的公司,制氫裝備短時間內快速更新,加速推動了制氫能耗不斷降低,制氫成本持續下降。

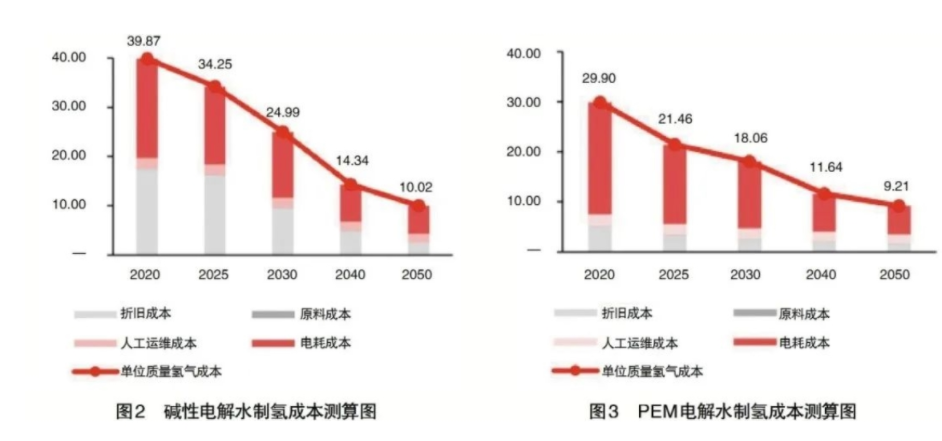

目前,我國煤制氫成本為9.7~13.7元/千克,天然氣制氫成本為9.8~13.7/千克,焦爐副產氫的綜合成本為9.3~15元/千克。經過測算,當可再生能源電價降至0.16元/千瓦時,堿性電解和PEM系統電解設備價格分別降至1000元/千瓦和2750元/千瓦之際,堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本分別是11.64元/千克和14.34元/千克,與化石能源制氫(+CCUS技術)的成本相當;當可再生能源電價降至0.13元/千瓦時,堿性電解和PEM系統電解設備價格分別降至800元/千瓦和1400元/千瓦,堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本分別是9.21元/千克和10.02元/千克,與現階段的化石能源制氫成本相當。當經濟性逐步得到體現后,可再生能源電制氫將成為我國制氫領域的主力軍,電解水制氫設備有望迎來廣闊的發展機遇(見圖2、圖3)。

可再生能源電制氫的項目趨勢

近期,第三批風光大基地項目的申報已經陸續啟動,根據已下發的申報文件,第三批風光基地仍以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點,延伸至石油氣田、采煤沉陷區、石漠化、鹽堿地等。從提出的優先申報項目類型看,源網荷儲、離網制氫和100%消納項目將逐漸成為第三批風光基地的重點。

從發展規劃來看,內蒙古、山西、寧夏等地率先成為“十四五”時期風光制氫示范項目主要建設地區。根據“十四五”時期各省區能源電力規劃情況,內蒙古自治區新增和累計風光裝機均居全國首位,將成為我國新能源第一大省。近日,內蒙古發布了我國首個省級風光制氫一體化項目實施方案,從氫能需求、新能源規劃配置、制氫方案等方面明確了綠氫示范項目建設要求。山西省在第三批大基地項目申報文件中提出,將風光氣儲一體化和大規模離網式可再生能源電解水制氫作為大基地項目的開發重點。寧夏回族自治區發布的能源發展“十四五”規劃明確提出,發展離網型可再生能源電解水制氫。

氫能應用場景

交通領域。氫能源電池車在低溫、長距離、大功率場景下比電動汽車有顯著優勢,同時國家對氫能源車輛的補貼已向中重型、中遠程傾斜,中重型車輛補貼力度明顯加大,預計未來氫燃料電池中重型卡車將成為氫燃料電池商用車的主戰場;港口、機場、礦山等場景,綠氫應用與交通融合將意味著動力系統的變革。我國客車和物流車的研制應用較多,頭部企業已具備氫能客車及物流車商業化發展的條件。但是,由于目前國內加氫站基礎設施體系尚未完善,氫能汽車示范應用均采取公交線路和短距離物流運輸的形式。

冶金領域。氫能冶金技術為鋼鐵行業脫碳提供了新途徑,大大減少了冶金行業的碳排放。“新能源+綠氫+化工”耦合發展是化工領域的重要轉型方向,國內鋼鐵企業近年來陸續布局了氫能冶金產業,河鋼集團等企業已建設氫能冶金示范工程。但是,氫能在冶金領域面臨來自生物質的競爭,生物質焦炭可作為冶金還原劑,生物質也可為化工行業提供碳氫原料。

在電力和建筑領域。氫用于電力行業的綜合儲能效率(30%~45%)遠低于電化學儲能效率(80%~90%),且電化學儲能產業規模和成本下降趨勢較為迅猛,而建筑領域的氫能供暖也面臨電氣化和生物質供暖技術的競爭。

電力企業氫能市場開發建議

一是關注氫能項目經濟性。隨著能耗“雙控”向碳排放“雙控”目標轉變加速,灰氫產業因碳捕集成本與環境成本導致綜合效益不斷下降,綠電在技術創新和規模化發展的推動加速下,制氫成本逐漸接近藍氫成本,綜合效益將愈發凸顯。當前電力企業在氫能產業鏈中大量參與可再生能源電制氫的投資或投建營一體化項目,建議高度關注投資效益和工程收益,項目前期要科學統籌工程技術方案策劃和成本效益測算。

二是熟悉氫能項目管理機制。氫能的應用場景目前主要集中在交通領域,將來還會涉及化工領域、建筑領域等多個應用場景,項目申報管理流程中將涉及更多的管理機構。各地、各領域的管理機構的政策導向和項目申報管理流程的效率是影響項目推進速度的制約因素,建議企業在開發中高度關注管理機構的項目開發建設要求,派出人員常駐項目開發地,及時對接管理機構并協調解決項目推進中的問題。

三是加強氫能產業鏈上下游合作。電力企業從制氫環節出發,向氫能產業鏈上下游適當延伸,有利于與上下游企業建立項目、資源、市場、技術、資本等多方位的合作關系,共同努力降低氫能項目全產業鏈各環節成本。建議電力企業在制氫環節上,加強與傳統能源制氫、副產氫企業、制氫裝備企業等合作,并從原料供應、技術及相關設備三維度進一步突破成本約束。在儲運氫環節上,加強與儲運企業的合作,重點關注液態儲氫、介質(氨)儲氫領域,在技術研發、銷售渠道方面深入合作;在液氫運輸及管道運輸方面,通過技術發展與規模化生產走雙向驅動降成本之路。在加注環節,利用傳統能源企業基礎設施優勢,合建氫電油氣綜合供能服務站;利用設備企業的研發、生產制造和集成能力,合作拓展加氫儲氫業務、氫燃料電池產品等,共同推動降低加氫站投資運營成本,共同提升氫能的多場景應用能力,讓合作方在氫能市場開發中占有更大市場份額。

四是加強政企、銀企合作深度。金融資本在支持氫經濟發展上將扮演關鍵角色,而明確商業模式有助于促進氫能行業內資金流動。建議電力企業主動溝通幫助資金發放機構深入了解氫能行業,協商參與氫能發展的商業模式,加強與政府、銀行方的溝通合作,簽署戰略合作協議,建立相關合作機制和框架。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...