6月5日,30輛氫燃料電池公交車在張家口投入運行,而此前的冬奧會中,已有710輛氫燃料電池車在張家口賽區負責交通保障工作。無疑,氫燃料電池車在逐步進入現代生活。放眼世界,隨著碳中和逐漸成為共識,氫燃料電池車市場化進程也在不斷加快,據預測,到2025年氫燃料電池市場規模將會有90.25億美元。

那么,實現市場化,首先要從哪里入手呢?

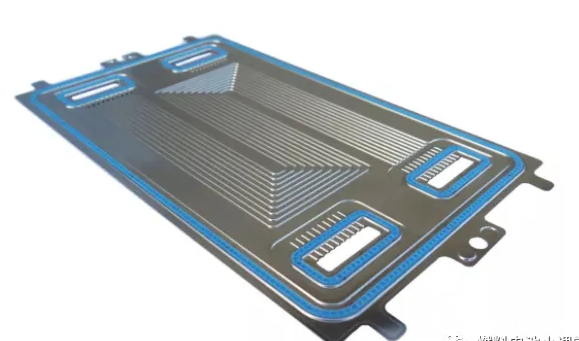

從一輛氫能源車的成本來看,電池系統占比40%,是氫燃料電池車的核心,而按照電解質分類,氫燃料電池被稱為PEMFC(質子交換膜燃料電池),可見其核心是PEM(質子交換膜)。然而,PEM的生產難度大,成本高,嚴重制約了氫燃料電池生產成本的降低。換句話說,要想實現氫燃料電池車的市場化,關鍵就在于PEM的規模化生產。

01PEM市場集中,中國企業加速打破壟斷

目前,全氟磺酸型PEM是用于氫燃料電池的主流。這類膜的質子傳導性強,穩定性好,能夠有效提高電池效率。然而,出于技術和研發成本需求,世界上僅有少數幾個公司能夠大規模生產這類產品,市場被海外企業長期壟斷。當前,科慕(CC.US)的Nafion?膜和Gore的SELECT?膜在燃料電池用PEM市場的占有率最高,而3M(MMM.US)、索爾維等公司也都是主要供應商。

我國在PEM領域起步較晚,但在政策助推下研發進度快,截至目前,已有部分企業能夠批量生產商用燃料電池PEM,初步具備國產化能力。其中,東岳集團(00189.HK)擁有比較完備的全氟磺酸型PEM產業鏈,是我國最大的PEM生產商。

2020年,東岳集團年產150萬平方米的PEM項目正式投產,其中燃料電池用PEM就達到50萬平方米,成功實現量產。雖然其研發生產的PEM與國際先進水準有一定差距,但總體而言差距并不算大,十分具有發展潛力,若能進一步縮短差距提高產量,則可有力推動氫燃料電池車在我國的規模化生產。

02傳統PEM需轉型,新方向發展空間大

當下,由于主流的全氟磺酸型PEM生產成本高、單體合成難度大且在溫度升高時質子傳導性變差,在降本和提升性能的需求下,PEM生產商正向部分氟化PEM、無氟PEM以及復合PEM等新方向進行研究。

目前開發使用的無氟PEM主要以磺化芳香聚合物為材料,這類PEM的穩定性高、價格低廉并且加工難度小,但使用壽命短,無法滿足PEMVC需求,若是能夠開發出具有這類特征但壽命更長的材料,那么PEM生產成本將會大大下降。

部分氟化PEM領域以巴拉德(BLDP.US)的BAM3G膜為代表,其熱穩定性顯著提升,價格也相對更低,制備難度依然較高。

復合PEM領域則已經有Gore的SELECT膜,這類膜的尺寸穩定性有較大的改善,且由于全氟樹脂用量減少,原材料成本降低。

從長遠看,三種新方向都能夠有效改善產品性能、降低生產成本,但同樣的,也都仍需要有進一步的研究。

出于研發經驗的不足,我國在傳統PEM的生產上很難具備超過海外壟斷企業的技術優勢,也難以形成競爭優勢。要提高我國PEM產品的市場占有率,應在加快全氟磺酸PEM技術突破的同時也加大對新型PEM的研究投資力度,爭取搶先占據市場。此前,萬潤股份(002643.SZ)已表示正積極推進“無氟高穩定支狀多元嵌段式燃料電池質子膜材料”項目,有望開辟中國無氟PEM市場。

03下游需求增長,政策助推PEM國產化

自“雙碳”目標提出后,我國多個車企都在加快對氫燃料電池車的探索和布局。長城汽車(02333.SZ)戰略顧問劉坤表示,2021年至2023年是企業布局氫燃料電池車的戰略時機。而下游市場的活躍也推動PEM需求的增長,據中信證券預測,2025年我國燃料電池汽車總數將達到10萬輛,車用PEM總用量約180萬平方米,市場空間可達18億人民幣。

如此旺盛的市場需求讓各PEM頭部企業開始瞄準我國市場,近年來已有多個廠商在我國投資建廠,同時積極與我國企業合作,力圖憑借技術優勢抓住發展機遇。不過,對于我國本土PEM企業來說,盡管面對的競爭者是有豐富研發經驗的外國廠商,我國本土企業在政策支持下也仍能發揮本土優勢。

今年3月國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035 年)》,對氫燃料電池產業做出部署,其中明確指出要為氫能相關產業提供財政金融支持,加快推進PEMVC技術創新。長期來看,在政策的大力支持下,隨著PEM技術的突破,本土產品的國內市場占有率將會大幅提高,我國燃料電池用PEM的巨大需求缺口最后也將逐漸轉為由本土企業補齊。

04總結

總的來說,作為氫燃料電池車商業化的關鍵,PEM的市場前景可期。目前的中國企業已經在一定程度上打破海外企業對國內PEM市場的壟斷,但要進一步擴大占有率還需要尋求新方向的技術突破,而本土需求的擴大和政策的支持也給了中國企業更大的發展空間,中國PEM廠商有望迎來高速成長。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...