新加坡陸路交通管理局(LTA)副主管沈志明(Alvin Sim)表示,建造新加坡人每天乘坐的地鐵隧道遠非簡單的挖洞鋪軌那么簡單。作為LTA工作14年的工程師,沈志明參與了濱海市區線和湯申-東海岸線的隧道建設,目前正在負責跨島線項目。

隨著新加坡加速推進2030年前將鐵路網絡擴展至約360公里的目標,該國正在利用世界上最先進的機械設備來保持建設進程的順利進行。像沈志明這樣的專家負責監督隧道施工,確保其安全性和高質量,同時保證項目按時完成并控制預算。

39歲的沈志明每天主持大型隧道項目會議,確保工程進度符合計劃。他晚上睡覺時會將手機放在身邊,以便能夠立即應對意外情況,如地下水滲入等,確保隧道建設良好,提升國家的連通性。

沈志明解釋說:”像其他空間有限的發達城市一樣,我們越是利用地下空間,就能為住房和休閑等用途釋放出更多寶貴的地面空間。這就是為什么我們必須繼續發展并保持強大的地下工程能力。”

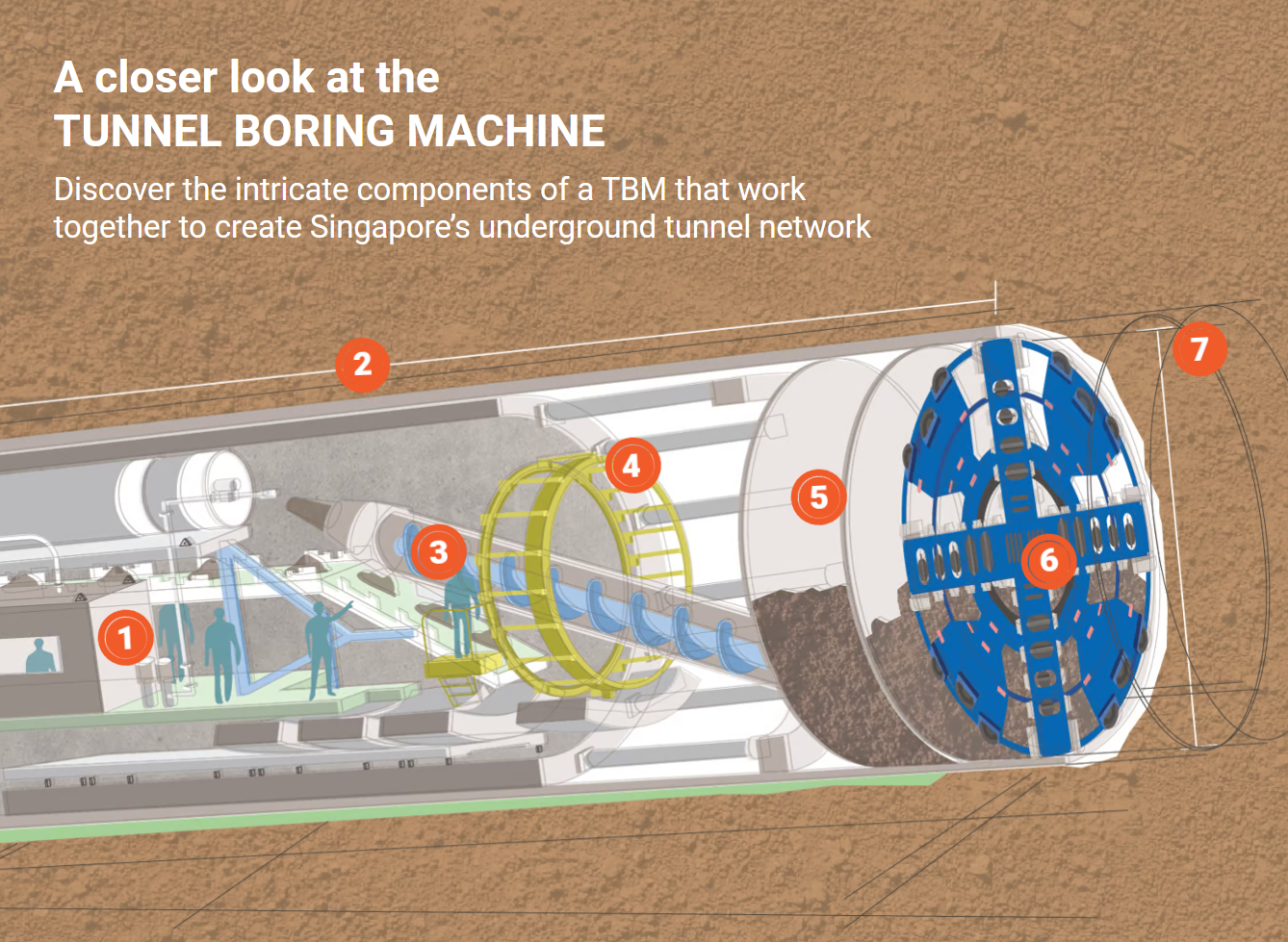

新加坡使用隧道掘進機(TBM)來挖掘地下空間,創建隧道。這些TBM像巨大的機械蠕蟲,吞噬巖石、土壤和地下的其他材料來創建隧道。

沈志明表示,LTA和新加坡建筑環境行業已經采用了建筑信息模型(BIM)等創新技術來輔助設計、規劃和協調施工。他說:”BIM是一個改變游戲規則的技術。過去,我們依賴2D圖紙,每當隧道路線修改時,設計師都要對圖紙進行大量修訂。這不僅耗時費力,而且容易出現人為錯誤。”

BIM技術幫助將2D圖紙整合并轉換為3D模型,使理解更加容易。這也有助于在設計早期階段更好地識別潛在沖突,幫助做出明智決策,提高項目安全性。

除了BIM,新加坡還采用了其他創新技術來提高生產力和效率。例如,在最近的環線工程中,項目團隊首次在新加坡使用了專門設計的特殊切割工具,可以切割隧道路線上的鋼筋混凝土樁。

LTA高級項目工程師鄭棟恒(Bryan Chng)表示:”使用這些專門的TBM工具提高了生產力和安全性,因為工人不需要進入TBM前部手動鑿打樁基。”

為了保護地面上現有建筑的完整性和安全,項目團隊還采用了廣泛的監測儀器,包括用于監測地面移動的數字水平儀,以及用于測量地面垂直結構傾斜度的傾斜儀。

總的來說,新加坡正在利用先進技術和創新工程方法,使基礎設施建設更加精確、高效、減少勞動強度,同時提高質量標準。這不僅提升了建設效率,也確保了公眾和建設者的安全。正如鄭棟恒所說:”從建設者到客戶再到我的團隊,我們都在確保施工安全方面發揮著作用。歸根結底,我們有責任相互關照,確保每個人都能安全地回家與親人團聚。”

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...