編者按:

4月26日召開的中央財經委員會第十一次會議指出,“要推進城市群交通一體化,建設便捷高效的城際鐵路網,發展市域(郊)鐵路和城市軌道交通”。規劃建設多層次軌道交通是推進國家新型城鎮化戰略實施,促進城市群、都市圈一體化發展的重要舉措。《長江三角洲地區多層次軌道交通規劃》和《成渝地區雙城經濟圈多層次軌道交通規劃》已相繼于2021年6月和12月由國家發展改革委印發實施,多層次軌道交通融合發展的大幕已徐徐拉開。

目前,我國多層次軌道交通仍然面臨功能分工不合理、網絡布局不完善、樞紐銜接不順暢等現實問題。近年來,中國城市和小城鎮中心配合國家發展改革委開展了大量研究,先后參與了長三角、成渝等多個區域的多層次軌道交通規劃編制工作,積累了豐富的經驗;從十年前歐心泉提出“多層次(級)軌道”概念,到去年末潘昭宇出版《多層次軌道交通規劃研究》專著,逐步形成了一套相對成熟的規劃技術體系。

中國城市和小城鎮中心組織技術力量撰寫多層次軌道交通系列文章,分享規劃研究經驗,以期與各界同仁探討交流,共同推進我國多層次軌道交通健康可持續發展。多層次軌道交通樞紐銜接問題與策略

——多層次軌道交通系列【三】

本期作者:唐懷海 中國城市和小城鎮改革發展中心主任工程師

樞紐既是服務旅客出行的關鍵環節,也是多層次軌道交通一體化發展的重點難點。盡管當前我國高速鐵路、城際

路、城市軌道交通等建設成效顯著,運營里程世界領先,但各種方式之間的銜接換乘還有很多不足,樞紐進出不方便,換乘距離遠、時間長等問題一直被廣為詬病。

樞紐建設水平很大程度上決定了多層次軌道交通系統整體的出行效率和服務質量。順應旅客出行需求,統籌干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通資源,把不同軌道方式“捏在一起”,形成布局合理、功能協調、銜接一體、便捷高效的樞紐體系,讓人們出行更方便,更有獲得感、幸福感,是多層次軌道交通融合發展的關鍵。

(一)多層次軌道交通樞紐存在的問題

樞紐建設涉及多層級部門、多利益主體和多專業領域,存在的問題紛繁復雜、背后的原因千頭萬緒,從問題表象和結果看,主要包括以下幾個方面:

(1)樞紐與城市空間布局割裂——長期以來我國鐵路“長大干線”的市場定位、“棄短保長”的發展策略,加上路地協調困難,導致傳統鐵路客站與城市生產、生活空間割裂的現象較為普遍。高速鐵路大規模、快速度的建設推進,結合地方拉大城市發展框架、建設新城的期望,形成了很多遠離城市建成區的高鐵車站,周邊配套開發建設一時難以跟上,本應骨肉相連、站城一體實際卻是站城遠距、骨肉分離。

(2)樞紐體系功能分工不協調——從樞紐體系的布局和運行看,各種軌道線路、場站資源等向中心城市的樞紐傾斜,對周邊形成虹吸效應,導致中小城市鐵路客站“燈下黑”現象突出,車次停靠、票額配給不足,資源利用率偏低,中心與外圍樞紐間形成“馬太效應”。同時,中心城市多個樞紐之間分工銜接不暢,客流分布不均,主要樞紐能力漸趨飽和、運營壓力增大。

(3)樞紐點線能力不匹配——部分地區干線鐵路能力富余,但中間節點城市缺乏動車段(所)、站點到發線等配套設施,限制了其開行城際和市域(郊)列車的服務水平;同時也有部分城際鐵路因承擔了長達干線功能,導致沿線中間站點停靠車次減少,車站資源閑置,如滬寧城際鐵路的花橋站因停靠車次太少最終關閉,青煙城際的芝罘站建成后一直就沒有投入使用。干線鐵路因歷次大提速,撤并、關閉了很多小的中間站點,造成站間距大、覆蓋率低,限制了市域(郊)功能發揮,鐵路客站的管理模式也與市域(郊)鐵路的通勤出行需求不匹配。

(4)樞紐節點一體化銜接不足——由于規劃前瞻性不夠、建設時序不同、協調機制缺乏等多種原因,樞紐節點的一體化銜接不足,“近而不進”問題突出,換乘距離過長、體驗不佳,或與其他城市交通方式銜接不便,“最后一公里”出行不暢,影響了多層次軌道交通組合效率的充分發揮,降低了軌道交通的客流吸引力。

(二)樞紐銜接的四個策略

按照新時代高質量發展要求,推動多層次軌道交通樞紐一體化,我們要樹立系統思維,強化統籌協調,把“以人為本”的理念落到實處,把“無縫銜接”作為多層次軌道交通樞紐的發展目標,用十個指頭彈鋼琴,才能奏出和諧樂章。

策略1、協同樞紐體系與城市功能空間布局

宏觀層面加強樞紐體系與城市功能組團的協同布局,縫合相互割裂的站城關系,促進樞紐體系在空間及功能上與城市良性互動、融合發展。

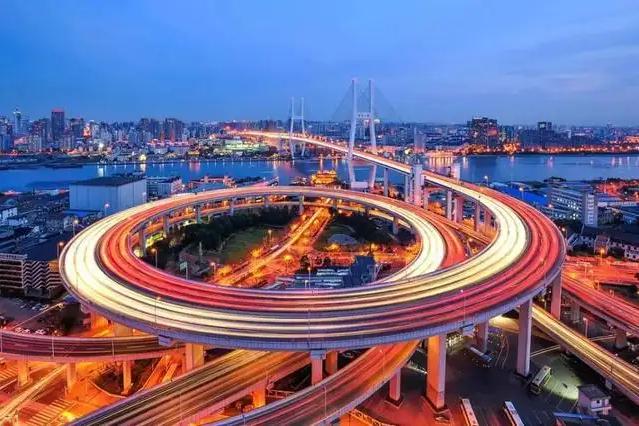

首先,順應城市空間結構及產業布局調整,通過引入高鐵、城際、市域(郊)等提升中心城區站點客運功能,布局環線、外繞線等向外疏解貨運功能,形成“客內貨外”功能布局。其次,創新路地協調、利益聯結機制,結合城市更新行動,盤活鐵路車站周邊低效、閑置土地資源,有序優化提升站場周邊城市空間功能。例如,重慶沙坪壩鐵路樞紐通過加強路地合作、引入民營資本、發揮多專業力量,實現交通節點功能與城市服務功能融合互動。圖1 重慶沙坪壩鐵路樞紐城市綜合體(資料來源:龍湖光年-沙坪壩高鐵上蓋綜合體)

策略2、加強樞紐互聯互通,優化樞紐體系功能分工

中觀層面優化各樞紐的功能分工、強化資源整合利用,促進樞紐功能的協調均衡,避免過于極化、集中。

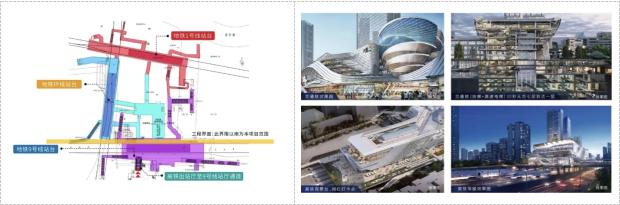

一方面,通過樞紐環線、直通線、聯絡線的規劃建設,加強中心城市主要客站間的相互聯通。例如,廣州近年來實施了一系列樞紐提升工程,新建廣州白云(棠溪)站承接廣州站的普速功能,推進廣州南至廣州站聯絡線建設,連通廣州、廣州白云、廣州南等樞紐主客站,使樞紐功能布局更加均衡合理;湖南省長株潭鐵路樞紐規劃通過聯絡線、存車場等設施建設,提升株洲西站、湘潭北站樞紐地位,承擔長沙樞紐部分始發終到功能,平衡核心與外圍樞紐功能分工。另一方面,中心城市應充分發揮城市軌道交通網的“底座和平臺”作用,將所有的樞紐節點有機地嵌入軌道交通網絡中,增強多層次軌道樞紐的連通互動能力。圖2 廣州站至廣州南站聯絡線(資料來源:廣州鐵路樞紐新建廣州站至廣州南站聯絡線鐵路社會穩定分析報告評估公示)

策略3、改擴建場站設施,增強樞紐點線協調能力

為適應不同層次軌道線路功能的相互融合與代償,要求樞紐節點及配套設施與客流出行特征、列車運輸組織需求相匹配。

一方面,通過增設站臺、到發線的方式對中間節點城市的站點進行改擴建,承擔城際、市域(郊)列車始發終到功能的樞紐站增設動車段(所)、存車場等配套設施,提升點線協調能力和設施利用效率,適應城際、市域(郊)列車公交化運營需求。另一方面,通過增設城際、市域(郊)旅客專用進出站通道、專用站廳,改變購檢票模式、候車方式等,優化完善站場運營管理,提高樞紐運行效率。圖3北京西站副中心線專用進出通道(圖片來源:網絡)

策略4、優化銜接方式,促進樞紐節點一體化布局

微觀層面通過對每一個樞紐節點的銜接優化,來支撐多張軌道網絡的一體化,暢通整個出行鏈條。

一方面,要盡量減小不同軌道方式間因換乘而增加的摩擦系數,縮減樞紐內部的換乘距離和時間。具備條件的軌道交通方式盡量實現立體(或同臺)換乘,力促樞紐內任意交通方式間換乘距離縮短至300米以內。例如,成都犀浦站通過優化站房站臺設施布局,協調管理機制、安檢互信等,實現地鐵2號線與成灌鐵路同臺換乘。另一方面,強化樞紐與城市公交、慢行、停車等方式接駁,提高樞紐集疏運能力和服務水平。最后,樞紐內各交通方式及配套設施應統一規劃、同步建設,不能同步建設的要做好充分預留,避免后期項目增加工程難度和投資成本。圖4成都犀浦站同臺換乘布局(圖片來源:網絡)

(三)結語

多層次軌道交通樞紐一體化發展面臨的問題,可以追溯到規劃、建設、運營、管理等不同階段,本文結合相關實踐,初步梳理了樞紐銜接的問題與策略。做好多層次軌道交通樞紐銜接,還要積極探索多層次軌道交通樞紐共建的體制機制,推進技術標準的兼容統一,創新一體化運營管理模式,并及時總結固化,形成可復制、推廣的經驗做法,所有這些都還需要各方面同仁加強合作、共同努力。

近日,高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、清華大學土木水利學院、同濟大學智能交通運輸系統(ITS)研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室等機構共同發布《2024中國主要城市交通分析報告》(簡稱《報告》)。報告顯示,蘭州、合肥、濟南公共交通出行幸福指數領先,北京、上海、深圳綠色出行意愿指數位列前三。 公共交通出行幸福指數:蘭州、合肥、深圳領先 報告基于所監測的主要城市的公共交通數據,對城市公共交通的運行效率、可靠性以及用戶出行體驗進行了全面分析。數據顯示,蘭州市、合肥市、深圳市在公共交通出行幸福指數方面表現突出,分別位列大中城市、特大城市和超大城市的首位。蘭州市的公共交通出行幸福指數最高,達到81.48%,顯示出其公共交通系統的高效性和可靠性。 從換乘系數來看,2024年期間,城市公共交通平均換乘系數整體同比去年呈持平或下降趨勢。東莞市、沈陽市、海口市的公交換乘系數分別在超大、特大、中大城市中最小,顯示出這些城市在公共交通系統設計上的便捷性。而在公交運行效率方面,臺州市城市核心區內的高峰期“社會車輛-公交車速度比”最小,小汽車速度是公交的1.95倍,顯示出其公共交通出行用戶體感良好。常州市的“全市全天線路運營速度...